中日SDGsフェアで考える持続可能な未来

持続可能な未来のためにわたしたちができること

持続可能な社会の実現に向けて、今どのような取り組みが行われているのかを学び、未来のために何ができるのかを考える「中日SDGsフェア」がウインクあいち(名古屋市中村区名駅4)で開催されました。当日のステージでは、愛知県内の大学生が、地域や社会の抱える課題に対して、日ごろから取り組み実践しているSDGs活動について発表しました。ここではその概要を紹介し、持続可能な社会の実現について考えます。

愛知県内の大学生によるSDGs取り組み発表 <2024>

愛知大学 お買い物でできる国際協力~国際協力団体SEEDの取り組み~

| 発表メンバー | 近藤菜月さん、松村光起さん、高篠遥菜さん |

|---|

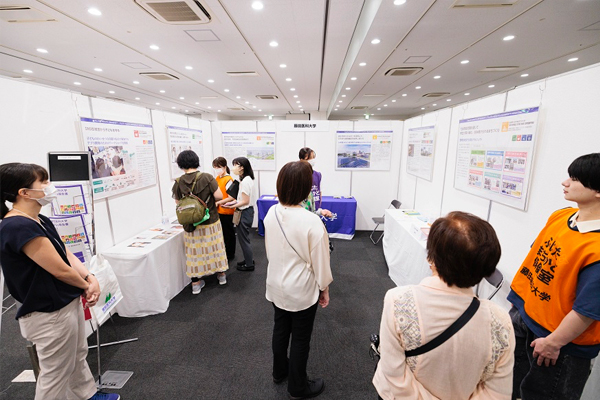

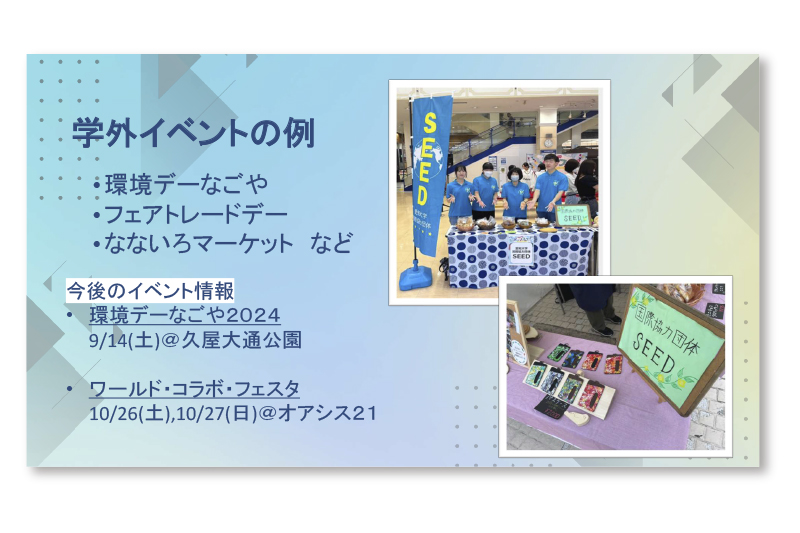

国際協力団体SEEDは、フェアトレードの普及活動を行うボランティア団体です。主な活動内容として、フェアトレード素材を使用したパンやクッキーを週に3日学内で販売しています。フェアトレードを通じて、発展途上国の生産者から適正な価格で原料や商品を購入し、彼らの生活改善や自立を支援しています。また、不用品や廃品に新たな付加価値を持たせて別の新しい製品を作るアップサイクル活動も行っており、海洋プラスチックゴミから作られた素材を使用したパスケースなどを販売しています。これらの活動を通じて、環境問題や女性の雇用問題にまで幅を広げた活動を行っています。 直近では、タイの山岳少数民族を支援するプログラムを実施しました。現地の子どもたちと一緒に製作したキーホルダーや傘チャームを販売し、その利益を全額寄付しています。この活動は、SDGsの目標10「人や国の不平等をなくそう」にも関連しています。タイの支援には継続性や距離といった課題もありますが、新しいメンバーの参加や意欲的な取り組みを通じて課題を克服し、持続可能な活動を続けています。今後もフェアトレードやアップサイクルの普及を通じて、国際協力と環境保護に貢献していきます。

愛知学院大学 国際法に基づく海洋生物の活用と保全~深海魚のまち「蒲郡」の可能性~

| 発表メンバー | 芦塚玲来さん、安藤凛乃さん、近藤慧斗さん、野田愁斗さん、村田智咲さん |

|---|

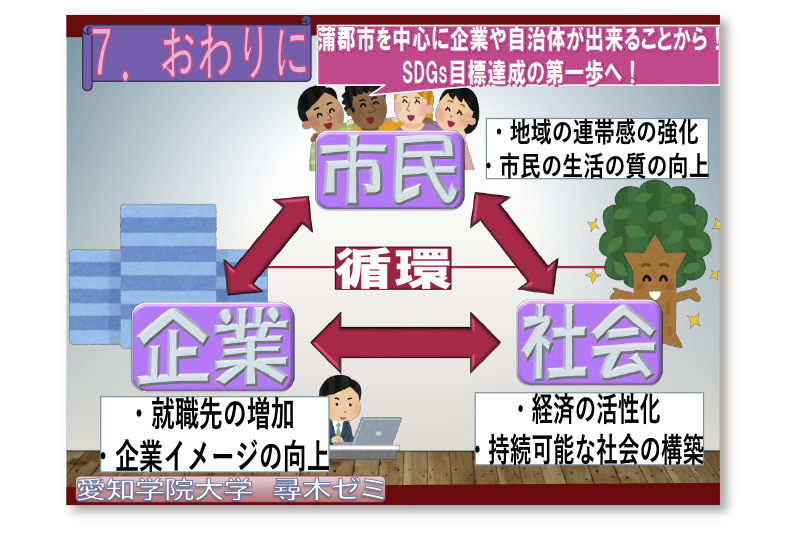

愛知学院大学法学部の尋木ゼミは、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に焦点を当て、海洋生物多様性保全に取り組んでいます。環境問題には脱炭素、循環経済、生物多様性の三つの柱がありますが、特に生物多様性の保全は経済的利益が見えにくいため、企業の関心が低いのが現状です。しかし、企業の取り組みがSDGs達成には不可欠です。

海洋遺伝資源の活用事例として、愛知県のウナギやエビの養殖技術、蒲郡市の深海魚を用いた地域活性化、ラン藻シートを用いた金の採取などがあります。これらの取り組みは持続可能な収益を生み出し、将来的にはレアメタルの発掘にもつながる可能性があります。

海洋生物多様性保全には法規制についての問題もあります。現在、国連海洋法条約や生物多様性条約に基づき、国家管轄内外の生物資源が管理されていますが、管理者が不明確で十分な保全が行われていないのが現状です。2023年6月に採択された公海と深海底の生物多様性に関する新しい国際ルールによって、生物多様性保全が進むことが期待されます。これらを踏まえ、蒲郡市に対し、深海魚のまち蒲郡をPRし、地域経済の活性化を図ることを提案しました。

愛知淑徳大学 日本とベトナムを繋ぐオンライン日本語教室

| 発表メンバー | 後藤あいさん |

|---|

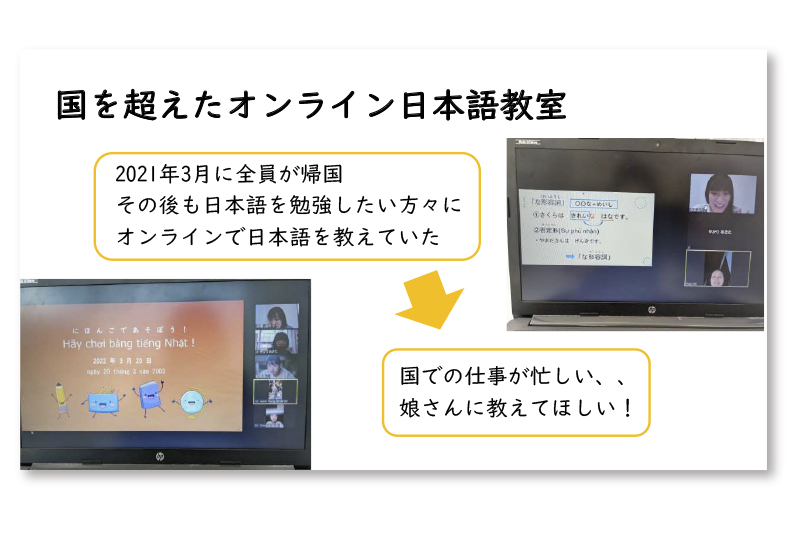

オンライン日本語教室を通じて、日本とベトナムを繋ぐ活動を行っています。この取り組みは、コロナ禍で困難な状況に置かれた技能実習生を支援するために2020年8月に始まりました。名古屋市天白区にある徳林寺さんと協力し、毎週土曜日にオンラインで日本語を教え、当時は、多くの技能実習生が参加していました。

この活動は、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」と目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献しています。日本語教育を通じて、文化の相互理解を深めることが、持続可能な社会の実現に大切だと考えます。現在では学びの場としてだけでなく、交流の場としても機能しており、帰国したベトナム人の娘さんに日本語を教えてほしいというお話をいただき、おこなっています。最初は、「あ・い・う・え・お」から始めた日本語は、2年近くを経て、今では簡単な日常会話ができるようになりました。

今後も、外国にルーツがある方々に、日本語支援が続けられたらと思います。SDGsの達成に向けて、国を超えた草の根レベルの繋がりを大切にして、これからも活動を続けていきたいと思います。

東海学園大学 ともいきのデザインー鹿児島県与論島におけるボランティアの実践と展開ー

| 発表メンバー | 高松美奏音さん、室岡花音さん、吉川琴音さん、成瀬彩紗さん |

|---|

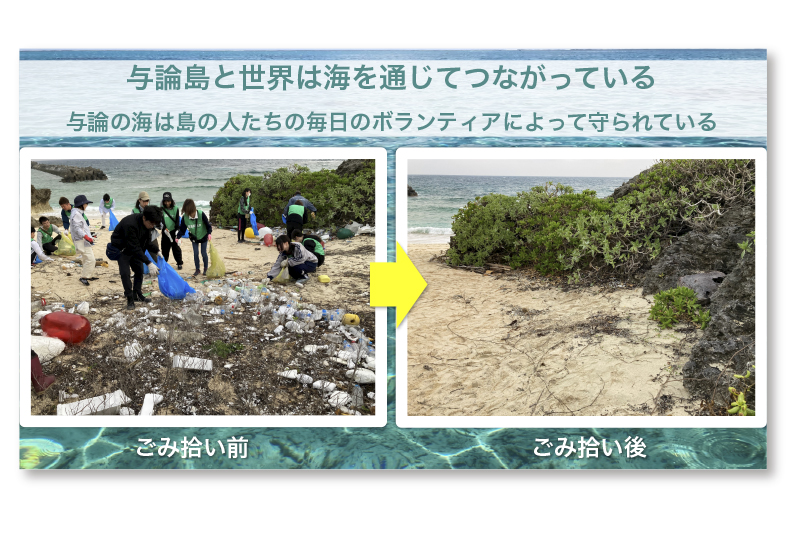

東海学園大学では教育の理念として「共生(ともいき)」を掲げ、多様な人材育成や地域の課題解決に貢献することを目的にボランティア活動に取り組んでいます。私たちは2月に鹿児島県の与論島を訪れ、海洋ゴミ拾いなどのボランティアに取り組みました。与論島は名古屋から1,400㎞離れた人口約5,000人の小さな島です。

活動は島の現状と課題について、自治体の方へのヒアリングに始まり、海岸の清掃活動や、島の置かれた環境を把握する地域理解、植栽活動、地元高校生との交流など多岐にわたりました。特に海岸清掃では、海外から漂着するプラスチックゴミが海洋生物に及ぼす深刻な影響を目の当たりにしました。そして、与論島の人々が海流に乗って世界中から集まってくるゴミを毎日拾っている姿に私たちは衝撃を受けました。

これらの活動から、ボランティアの自発性、社会性、無償性について理解するとともに、「ともいき」の理念である「互いに慈しみ合い、支え合い、共に生かし合う心」から持続可能な社会と自分の関係を考え、活動の意味を学びました。さらに、身近なことから環境との共存に役立てようという考えから、皆が幸せとなる商品やデザインの考案・開発に向けて動き出しています。

名古屋学院大学 都市養蜂から始まるさまざまな社会課題の解決への取組

| 発表メンバー | 蓑島凜菜さん、山口翔平さん、石川瑚生さん、木村桃菜さん |

|---|

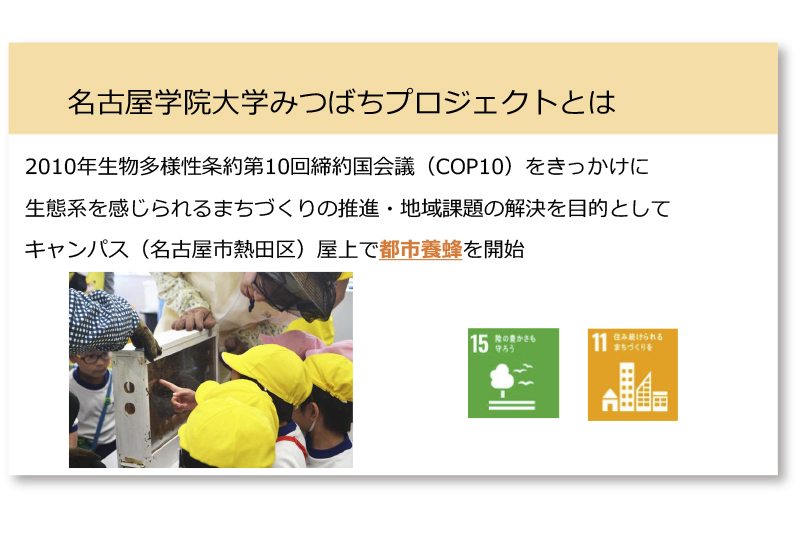

都市養蜂とは、都市部のビルの屋上などで養蜂を行う活動のことで、世界的なミツバチの減少問題に対応し、生物多様性の保全を目指す取り組みです。名古屋学院大学では、2010年に名古屋国際会議場で行われたCOP10をきっかけに、生態系を感じられるまちづくりの推進を目指して、都市養蜂プロジェクトを開始しました。

このプロジェクトでは、名古屋市身体障害者福祉連合会と連携し、「あつたハニー」というハチミツの販売を通じて、障害者の就労支援にも力を入れています。障害者の方々の働く意欲を向上させるとともに、作業工賃のアップにつなげることで地域課題の解決にも貢献しています。

また、名古屋三越栄店の屋上での養蜂支援活動を行い、都市部での自然との触れ合いや活動を通した地域の活性化など、新たな魅力作りにも取り組んでいます。このプロジェクトを通じて、身近なミツバチにも、いくつもの社会課題の解決につながる可能性が秘められていることを学ぶとともに、SDGsの考え方を通して都市養蜂の意義を感じることができました。

名古屋市立大学 未来の医療人を創るPICoプロジェクト : Well-beingな社会への架け橋

| 発表メンバー | 長坂凜太郎さん、川嶋康生さん、蟹江未央さん、近藤優衣さん、長谷川智奈さん |

|---|

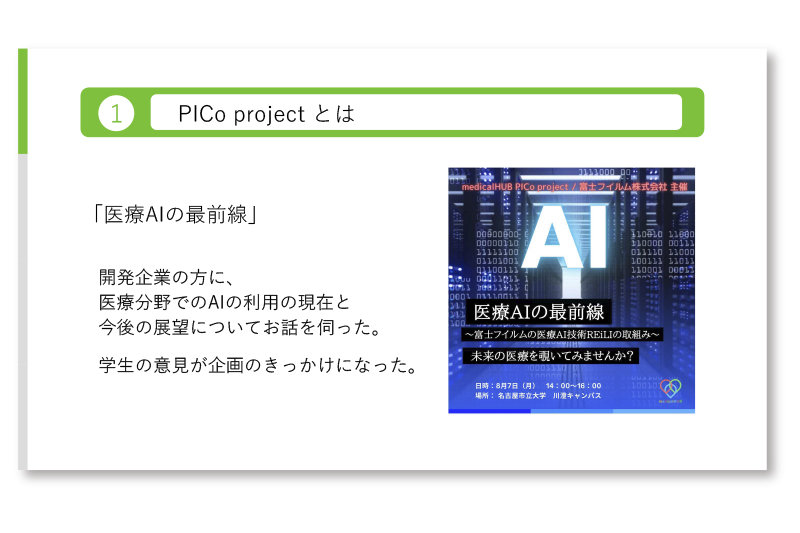

私たちの「PICoプロジェクト」は医療系の学生が主体的に学び、将来のキャリアにつながる実践的な経験を積むことを目的に企画された実習プログラムで、現在は医学部、看護学部、人文社会学部の学生が運営しています。2024年には14種類のプログラムを開催。67名の学生が参加しました。「医療AIの最前線」では、開発企業の方を招いて医療分野でのAIの利用方法を学び、「災害医療を体感する」では救急医の先生から災害現場で役立てるスキルをシミュレーションしながら学びました。

このプロジェクトはSDGsを意識しながらいくつかの目標を設定し、理想の社会の実現に向けて取り組んでいます。「すべての人に最高の機会を与えよう」という目標では、それぞれの学生のニーズに合ったプログラムの提供を目指しています。また、「みんなで考えよう」という目標では、異なる学部や学年の学生が共に学び、新たな視点を得ることを目指しています。プロジェクトを通じて、学生は実践的な知識とスキルを身につけ、将来に役立てることができます。また、地域社会との連携を深めることで、より良い医療の未来を築く一助となるべく、社会全体のWell-beingに貢献することを目指しています。

藤田医科大学 メディア情報と復興の実際〜能登半島地震の被災地支援を通して〜

| 発表メンバー | 叶谷碧泉さん、神矢理奈さん |

|---|

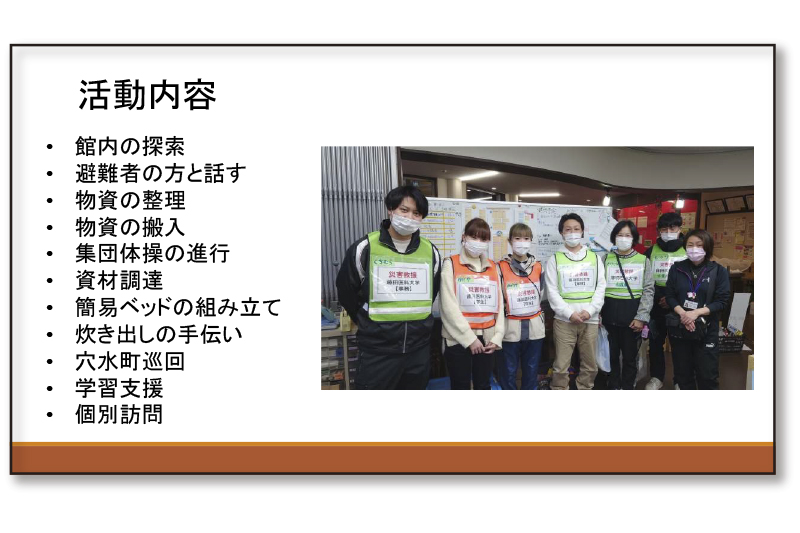

今年元日に発生した能登半島地震を受けて、私たちは3月にボランティアとして現地に赴き、メディアを通じては知りえない被災地の実情に触れました。SDGsの目標6に関わるトイレは大きな課題で、「トイレが使えない」「簡易式トイレはプライバシーや衛生面で不安」といった理由から、水分摂取やトイレの我慢につながり、エコノミークラス症候群を引き起こしかねない悪循環が生じていました。そこで大学でのアセンブリ教育で学んだことを生かして、誰もが使いやすいトイレにするための対応を考えました。また、目標4「質の高い教育をみんなに」も活動の方針にあげ、学校に通えない子どもたちの勉強をサポートすることで、学生の立場を生かした復興支援として役立てることができました。

藤田医科大学は全学生が防災士の資格取得を目指しています。ボランティアを通じて、災害時にはまず「自分の命を守る」、次に医療学生として「自分や身近な人の健康に気を配る」、そして防災士として「誰もが安全に生活できる環境を作るために、自ら考え行動する」ということを学び、いつ発生するかわからない自然災害への対応を再確認しました。

昨年の様子は下記をご覧ください

SDGsを楽しく学ぶ「中日SDGsフェア」がウインクあいちで開催されました。持続可能な取り組みを知り、未来のために今何ができるかを考える催しで、来場者が出展ブースで各社の取り組みの説明を受け、ワークショップや講義を通してSDGsを学び、考えました。ステージで行われた愛知県内の大学生によるSDGs取り組み発表会の概要を以下で紹介します。 ※下記写真をクリックすると拡大画像が表示されます

愛知県内の大学生によるSDGs取り組み発表 <2023>

愛知大学 「国際協力団体SEED ~SDGs私たちにできること~」

| 発表メンバー | 近澤美憂さん、森田優果さん、川地涼太さん |

|---|

SEEDでは「お買い物でできる国際協力」をモットーに、主にフェアトレードの普及活動に務めています。ベーカリーハウスわっぱんと協働でコラボ商品を開発し、フェアトレード材料使用のパンやクッキーを、イベントで販売しました。多くの人に手に取ってもらえる商品を作り、フェアトレード商品についてお客さんに興味を持ってもらえたことが部員のやりがいに繋がりました。また、SEEDが民間企業と協働で商品開発を行っているブランド「Likot」は、不用品や廃品を生かし、元の製品より価値をアップさせるアップサイクルによって製品を産み出しています。ビニールごみを洗浄、裁断、熱圧着したプライシクルシートを使ったパスケースもその一つ。今後もチャレンジを続け、SDGsの目標達成のためにフェアトレード、アップサイクルの認知拡大に努めていきます。

講評

遠藤和重氏

SDGsの代表的なトピックスであるフェアトレード、アップサイクルに精力的に取り組み関心しました。開発された商品デザインも優れています。

クリス・グレン氏

日本は食料を多く輸入しなければならない国です。学生さんたちがリードしてフェアトレード、アップサイクルを広めてください。

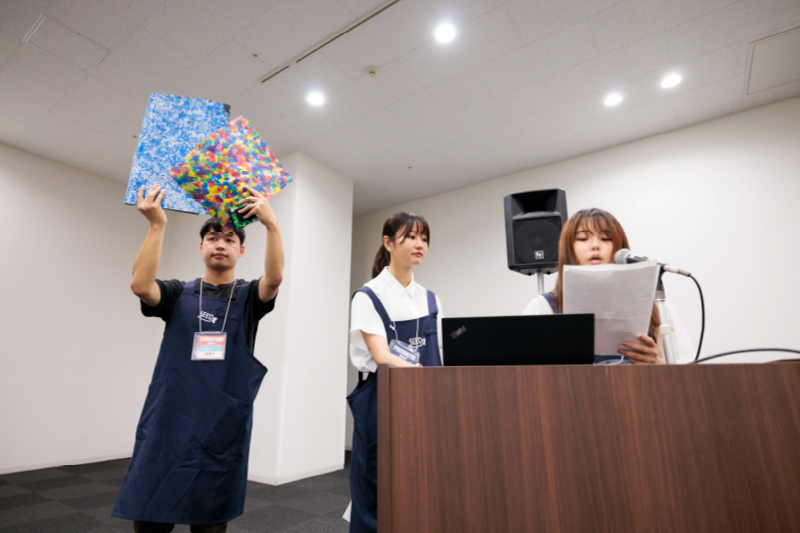

愛知学院大学 「ごみゼロの大学祭」

| 発表メンバー | 鈴木義和さん、保田侑輝さん |

|---|

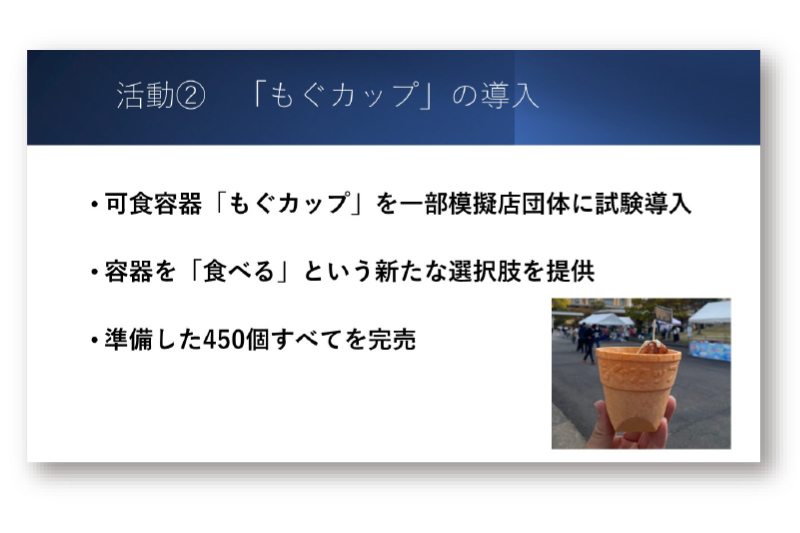

ごみを排出しない大学祭の運営を目指す愛学祭実行委員会SDGs推進プロジェクト。山のようにごみが出る大学祭を改善したい。そして次世代を生きる若者としての責任を果たすため、ごみ削減に対する意識を変えたいと「ごみ箱がいらない大学祭」の取り組みを始めました。活動内容は①全模擬店の使い捨て食器を学食の食器、箸へ置き換えを行ったことで約5,000食分の削減に成功しました。②食べられる容器「もぐカップ」を導入し準備した450個を完売しました。③植物原料を55%活用したリユース可能な「森のタンブラー」の導入。準備した500個が売り切れず、課題が残りました。これらの結果を踏まえ、今後も「おいしく・楽しく」をモットーにごみ削減、ごみを「資源」とする学祭運営を継続し、学祭に関わる全ての人との繋がりを強化。意識改革に取り組み、ごみゼロ大学祭の実現を目指します。

講評

遠藤和重氏

われわれも一緒に取り組みたいと思いながら話を聞きました。学園祭でごみゼロというのは多分日本初の取り組みではないでしょうか。期待したいです。

クリス・グレン氏

ごみゼロの大学祭の実現にはさまざまな課題があると思いますが、素晴らしい取り組みです。ぜひ、2030年の達成を目指してください。

愛知淑徳大学 「30年後のミライ ~つなぎたい、したらの みらいを みんなのチカラで~」

| 発表メンバー | 中川流樺さん、小林愛実さん |

|---|

SDGs11と17の目標達成を目指し愛知県設楽町、中でも田峯地区で地域活性化活動に取り組む「きらきら☆したら」。奉納歌舞伎、田峯茶のPR、運動会などの運営手伝いやSNSでの情報発信を行いながら、地域活性化を目指す活動を先輩から引き継ぎ10年間続けています。田峯地区は人口減少が著しく田峯小学校の閉校も決定。地域の人々が大切にしている奉納歌舞伎の担い手が減少し、伝統継承が困難な状況になっています。このような状況下で、外部への情報発信よりも地域の人たちと関わりを持つことが求められていると考えが変化。伝統が失われていくことを身近に感じ、自分たちの未来もそうなる可能性があり、他人事ではないことを実感しました。今自分たちにできることは何かを考え、田峯地区の伝統を記録し、残していく取り組みを進めています。

講評

遠藤和重氏

SDGs11「住み続けられるまちづくりを」は街づくりだけではなく、文化の担い手や後継者の問題も関係し、他地域の参考になると思います。

クリス・グレン氏

日本の歴史文化は世界から見ても大変貴重です。歴史を守りつつ田峯が持続可能な地域となるよう頑張ってください。田峯城を観光資源として活用するのもいいですね。

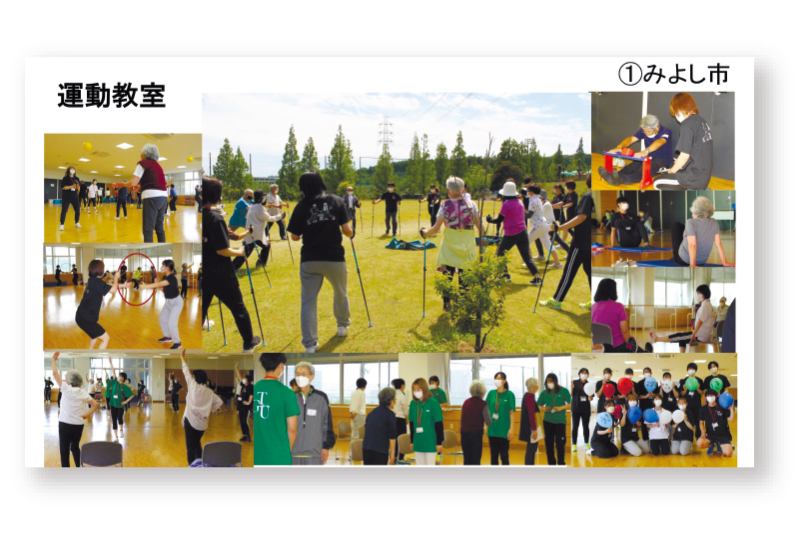

東海学園大学 「すべての人に健康と福祉を ~東海学園大学スポーツ健康科学部の取り組み~」

| 発表メンバー | 押切玲奈さん、梶田七海さん、川野由季さん、鈴木彩未さん |

|---|

若者だけでなく、あらゆる人に運動を楽しんでもらいたいと、愛知県みよし市などで行っている活動を報告しました。高齢化が進む今、一人ひとりが健康寿命を伸ばすことが大切です。身体活動量が多いと健康寿命が伸び、生活習慣病の罹患率も低くなり、生活の質(QOL)改善にも効果をもたらします。しかし実際の高齢者は家に閉じこもりがちであることから、みよし市、名古屋市、長野県大桑村の高齢者を対象に運動教室を実施。参加者からも「学生が気軽に話しかけてくれたので一人でも参加できた」と好評です。運動指導を行った学生も気付きが多くあり、高齢者の健康づくりをサポートしながら、自分たちも成長の機会をいただいていること、スポーツは若者だけのものではなく高齢者が健康寿命の維持を図るためのツールでもあることに気づくことができました。

講評

遠藤和重氏

自治体が行っている高齢者の健康ケアが大学レベルまで広がっているのが頼もしく感じました。

クリス・グレン氏

QOLの向上のためにやらなければならない運動というより、高齢者のニーズを聞いて、高齢者がやりたくなる運動になるとより良いと感じました。

名古屋市立大学 「なごやぱく博物館 ~サステナブルな食を考える~」

| 発表メンバー | 河内翠さん、松井聡美さん、早川実希さん |

|---|

持続可能な食、すなわち昔から伝統的に受け継がれて地域に根付く食や環境負荷の少ない食について学ぶうちに、活動を世界に向けて発信する必要性を実感。持続可能な観光都市名古屋を実現するため「名古屋めし」と、それに知識や学びを組み合わせた学習施設「なごやぱく博物館」を企画しました。名古屋市商店街振興組合連合会、名古屋市、地域の人々からアドバイスをもらった結果、SNSでの実現を目指すことに。インスタグラムに写真、インタビューなどを掲載し、SDGsのポイントも付け加えました。この活動を通して伝えたいことは、持続可能な社会の実現のためには、当たり前を問い直し、自分ごととして捉えることが大切だということ。食文化には持続可能な社会を実現するためのヒントが詰まっているので、食をきっかけに自分を振り返り、持続可能な社会を目指したいと思います。

講評

遠藤和重氏

観光都市を目指す名古屋にとって良い取り組み、楽しいプロジェクトだと思います。

クリス・グレン氏

プランも面白いし、自分の街の観光と食文化をリンクさせて考えている点が素晴らしい。フードロスが大きな問題なので、どうやって減らすのかも考えられると良いですね。

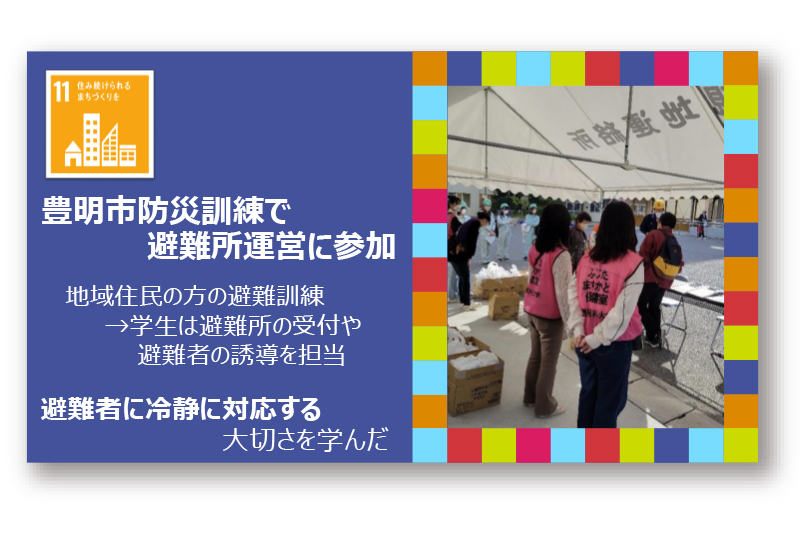

藤田医科大学 豊明団地学生居住プロジェクト「多文化共生社会の地域づくりを目指して」

| 発表メンバー | 小川はるなさん、山田珠莉さん |

|---|

愛知県豊明市の豊明団地を舞台に同市、藤田医科大学、UR都市機構が包括協定を締結の上、団地自治会や商店街とも協力し、地域医療福祉拠点の形成に向けた取り組み「けやきいきいきプロジェクト」を行っています。豊明団地(2127戸)内の賃貸施設を利用して、藤田医科大学が医療・福祉機能を提供する「ふじたまちかど保健室」を設置。プロジェクトに参加する学生が居住し、団地で開催される各種コミュニティ活動への参加を通じ、多様な世代がいきいきと暮らし続けられる住まい、まちづくりを目指しています。居住学生は4つの班に分かれ自治会やまちかど保健室、多文化交流などの活動を行っています。防災サポーターとして災害支援ボランティアも行い、豊明市防災訓練で避難所運営に参加しています。プロジェクトでは今後も住民のニーズを考えてコミュニケーションを取りながらさまざまな年代、国籍の人たちと交流できる機会を作りたいと考えています。

講評

遠藤和重氏

日本の抱える課題を先取りした取り組みですね。団地で多文化共生のモデルのようなものができてくることに期待します。

クリス・グレン氏

今後ますます多文化コミュニケーションは重要になります。これからの課題として特に災害のときに外国人が困らないよう研究も続けて欲しいです。