大学生の実践SDGs

次世代を担う大学生たちが、それぞれの専門分野を活かしながらSDGsの目標達成に向けて取り組む実践的な活動をご紹介します。

多岐にわたる取り組みを通じて、学生たちがどのように社会課題と向き合い、解決策を見出しているかをお伝えします。

愛知大学 / 愛知淑徳大学 / 東海学園大学 / 名古屋大学

名古屋学院大学 / 名古屋市立大学 / 藤田医科大学

愛知大学

タイの子供達に架け橋を~アップサイクル商品で生み出す継続的支援~

[ メンバー ]

岩田佳夏さん 平野温菜さん 吉野沙香さん

大熊梨花さん 仲野ゆずさん

私たち愛LANDは、24時間テレビの企画をきっかけに結成されたプロジェクトチームで、タイの山岳少数民族の子どもたちが暮らす学生寮「カサロンの家」への継続的な支援を目的として活動しています。カサロンの家には3歳から21歳までの子どもたちが暮らしており、町の学校に通いながら医師や教師、看護師などの夢に向かって勉強に励んでいます。

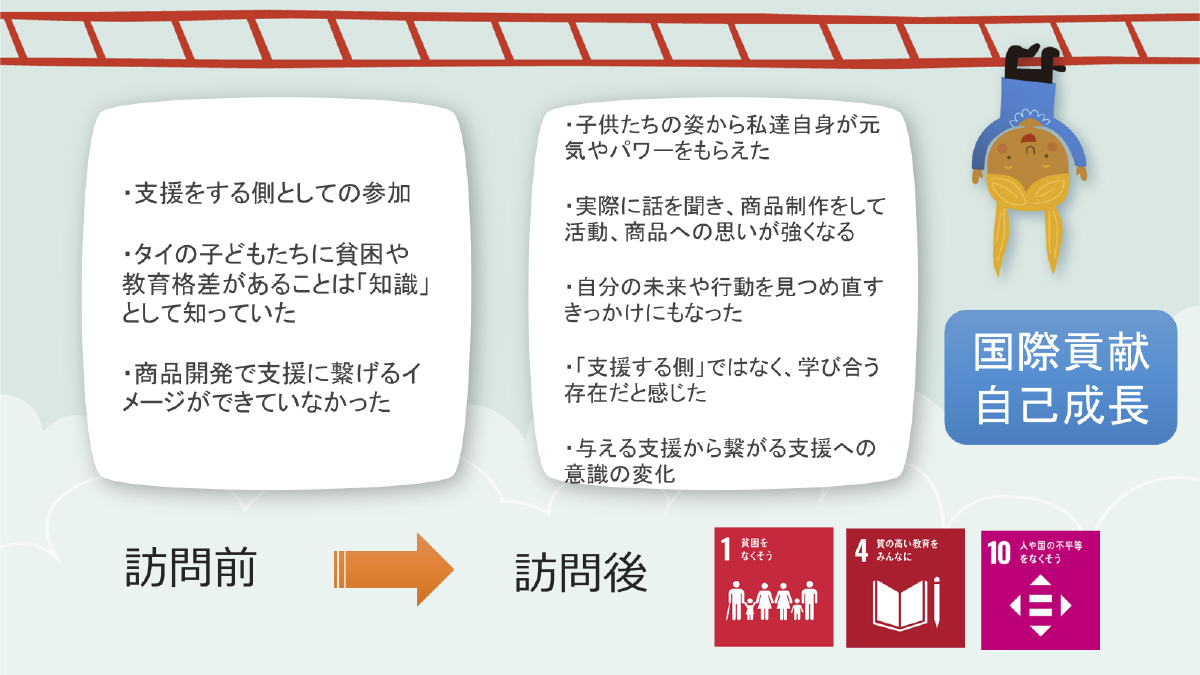

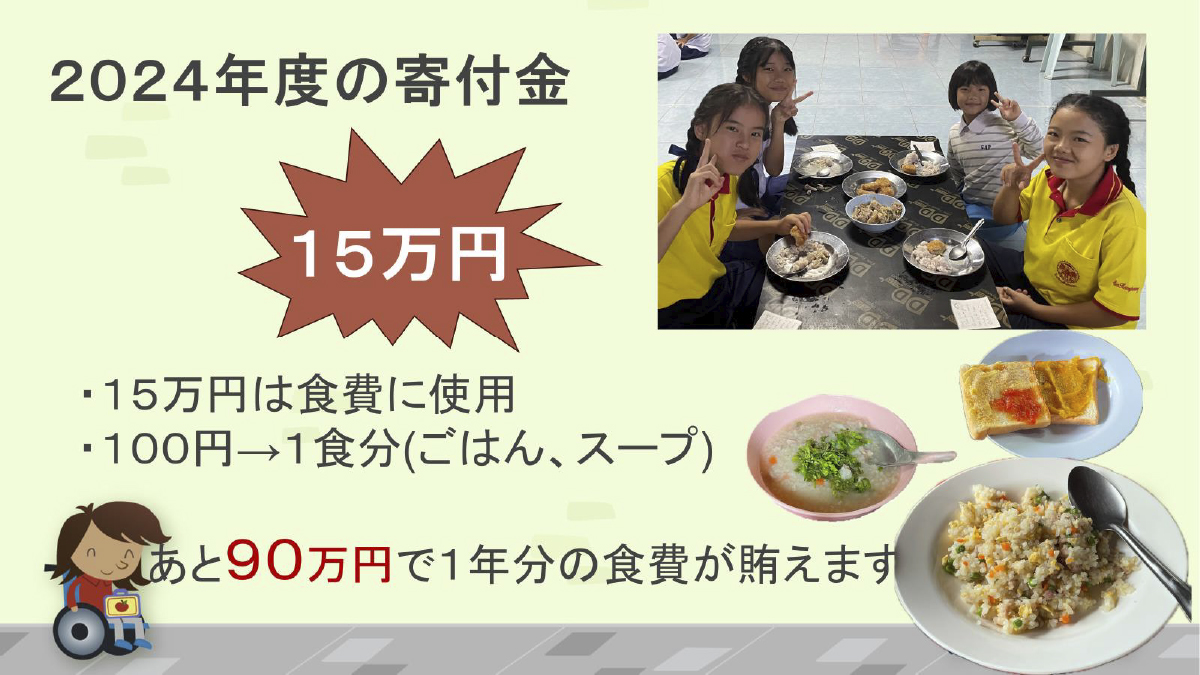

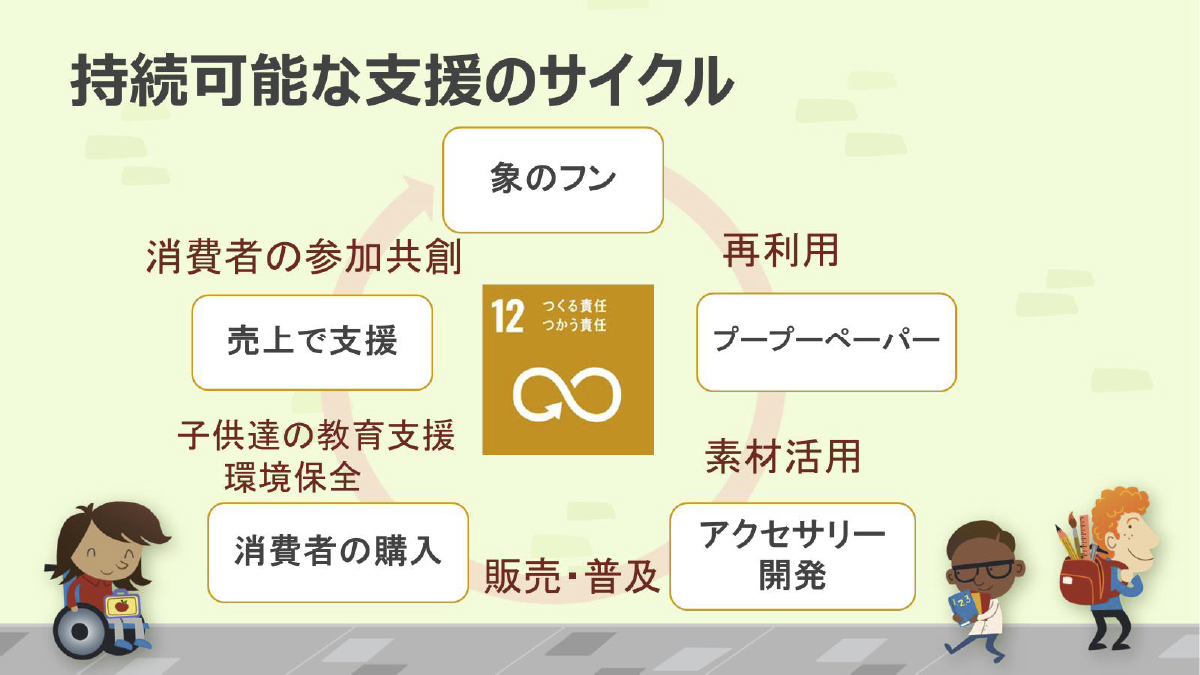

昨年8月に実際にタイを訪問し、子どもたちと交流しながらプープーペーパーを使った商品制作を行いましたが、訪問前は「支援をする側」として参加する意識だったのが、現地で子どもたちと過ごす中で、むしろ私たちの方が元気やパワーをもらっていることを実感し、支援する側とされる側という一方的な関係ではなく、共に学び合う存在だと気づき、「与える支援」から「つながる支援」へと意識が大きく変化しました。この1年間で、象のフンから作られる環境に優しい「プープーペーパー」を使用したアクセサリー、うちわ、レターセットなどの商品を開発し、プープーペーパーの柔らかい質感と様々な繊維の特徴を活かした化学繊維を使用しないアップサイクル商品として環境保全にも貢献しています。約半年間の活動で総利益は15万円となり、全額寄付しました。寄付金はカサロンの家の食費として使用され、100円で子どもたち1食分のご飯とスープに相当するため、30人前後が生活するカサロンの家では90万円で1年分の食費が賄える計算になります。

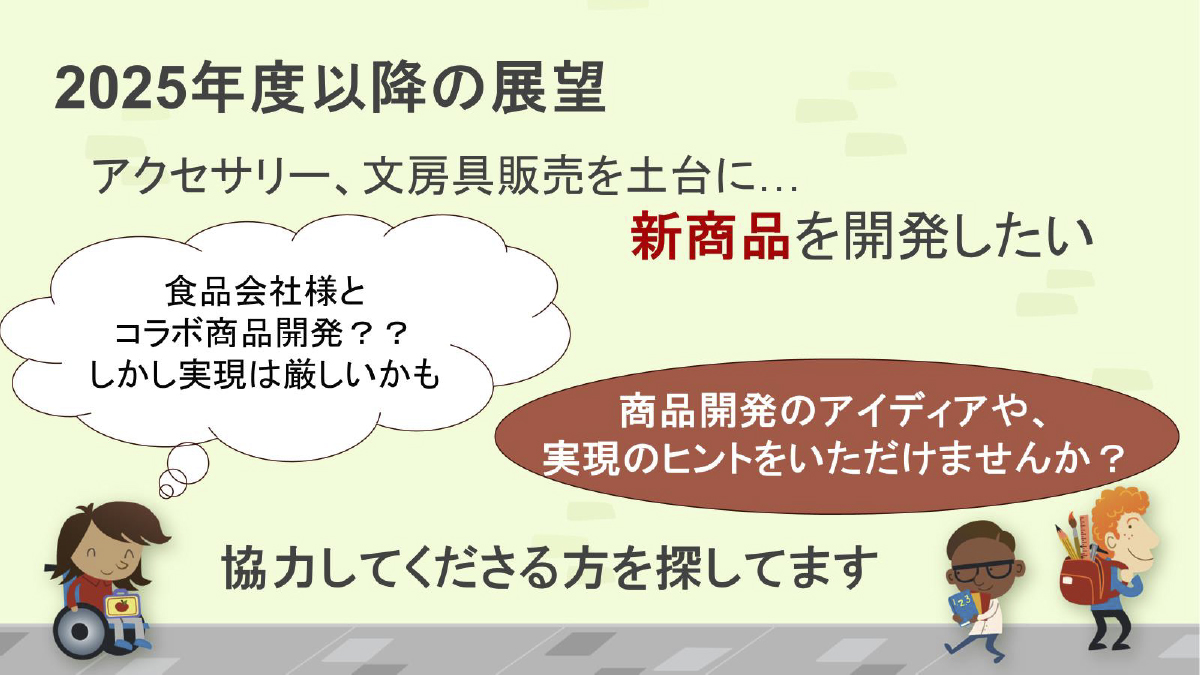

2024年は16人で活動していましたが、2025年は意欲ある新メンバー18名が加入し、34人の体制で活動の幅を広げており、2025年2月にはカサロンの家を再訪問する予定です。アクセサリーや文房具販売を土台として新商品開発を目指しており、商品開発のアイディアや実現のヒント、協力してくださる方を探しています。この活動を通じて、商品開発は同じ思いを持つ仲間と協力すれば実現可能だということを実感し、タイの子どもたちの現状を多くの人に伝えることで新たな関係が生まれ、支援の輪が広がることを学び、実際の体験を通じて国際貢献の意味を理解し、自分自身の未来や行動を見つめ直すきっかけにもなりました。

私たちはこれからも持続可能な支援を続けていくため、象のフンからプープーペーパー、商品開発、販売、支援という持続可能なサイクルによって環境保全と子どもたちの教育支援を両立させ、フェアトレードとアップサイクルの理念のもと、消費者の皆様と共に創る支援の形を目指し、カサロンの家の子どもたちの笑顔のために継続的な支援活動に取り組んでまいります。

愛知淑徳大学

日進市の教室から世界へ〜子どもとつくるフェアな未来〜

[ メンバー ]

石川虎南海さん

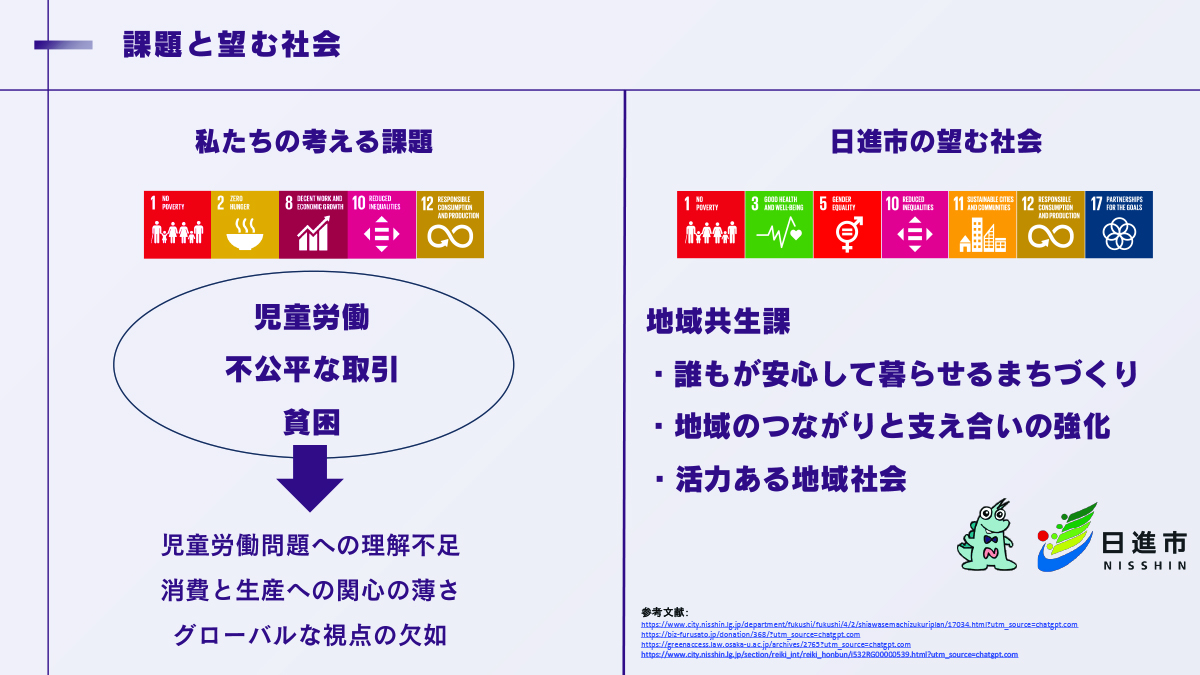

私は愛知淑徳大学交流文化学部の4年生、石川虎南海です。学部では国際関係や異文化理解を学び、1年生の時から子どもたちと関わるボランティア活動に継続的に参加してきました。特に児童労働、子どもの権利、SDGs、フェアトレードといったテーマに関心を持っています。この関心を持つようになったきっかけは、授業でカカオ農園で働く兄弟の映像を見て、児童労働という深刻な問題に直面したことでした。

私は、児童労働や貧困問題の背景には、児童労働への理解不足、消費や生産への関心の薄さ、グローバルな視点の欠如があると考えています。この問題意識から、日進市役所地域共生課と連携し、小学生向けの消費生活講座を企画・運営してきました。この講座は市の委託事業で、私を含む大学生7名が携わっています。2022年から現在までに計4回開催し、約100人の子どもたちにアプローチしました。

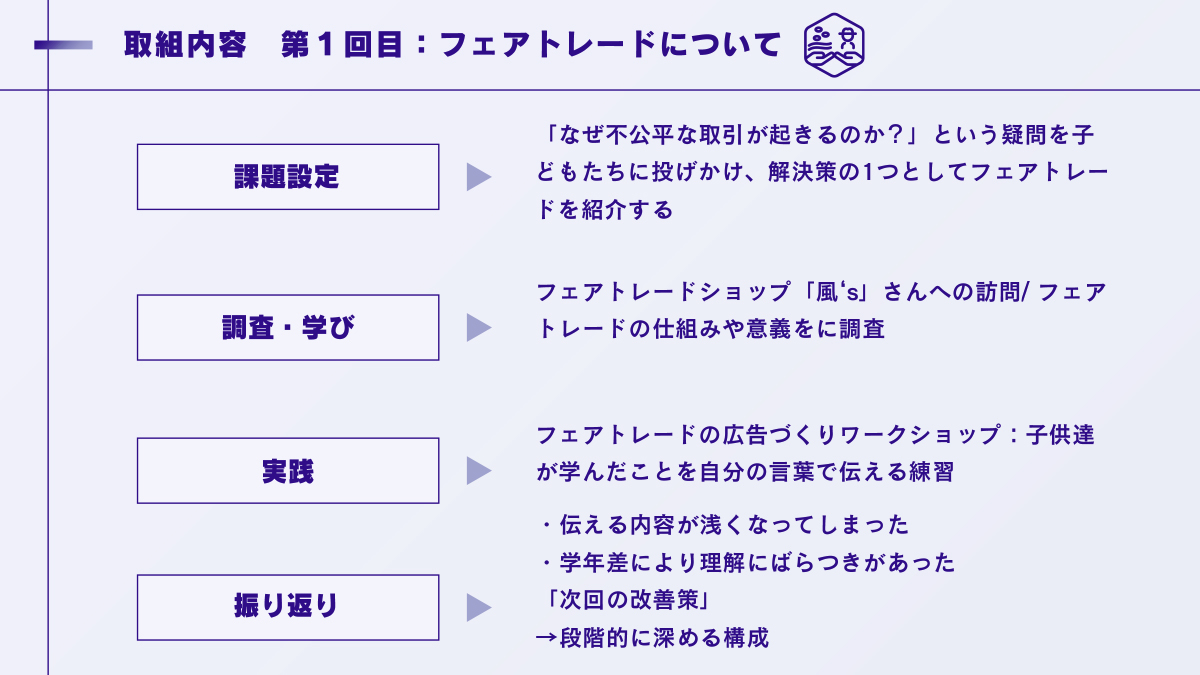

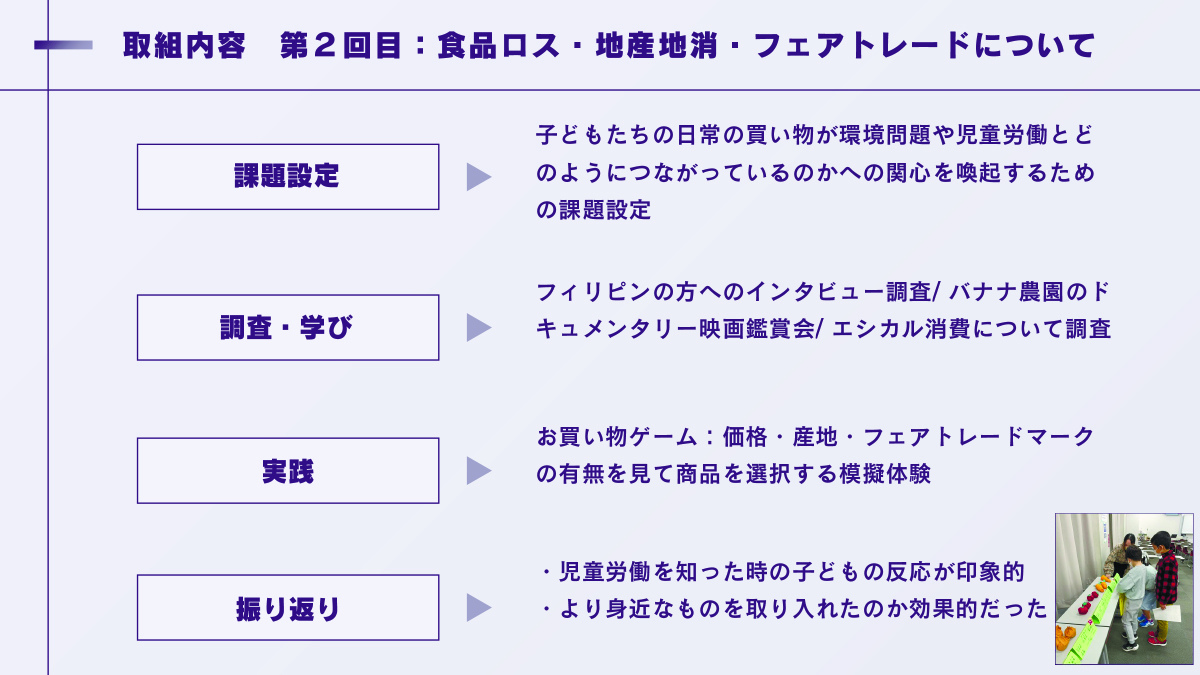

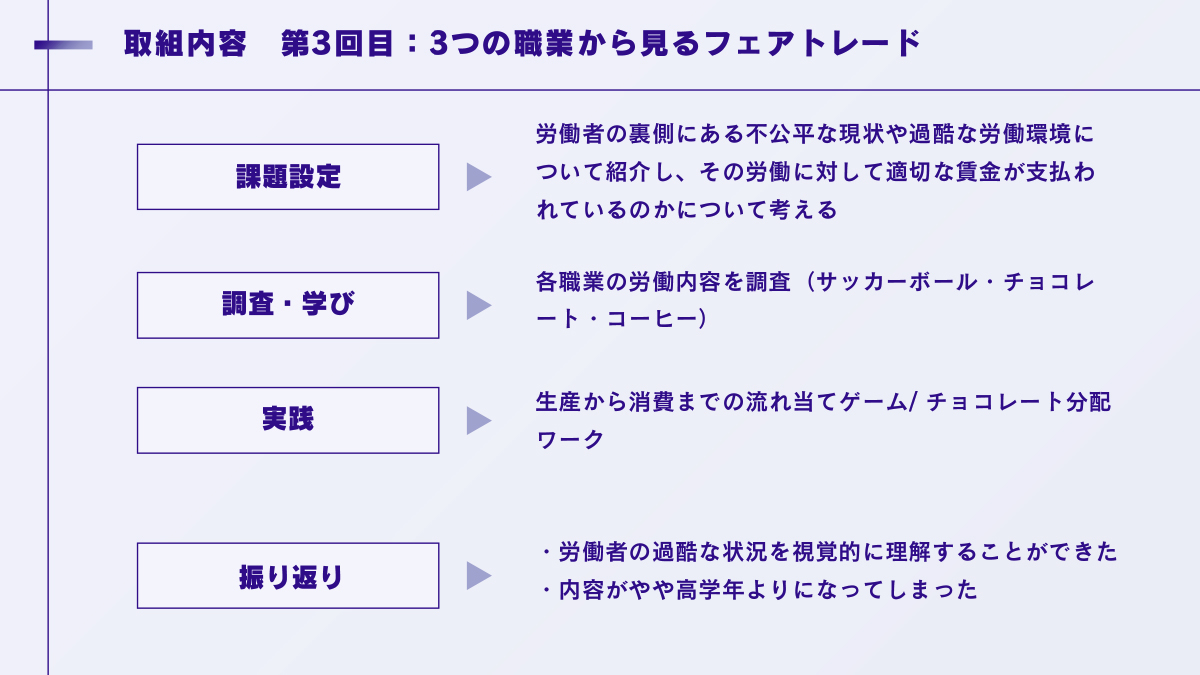

講座は回を重ねるごとに改善を重ねてきました。第1回では参加者の学年差による理解度の差が課題となり、第2回では食品ロスや地産地消、フェアトレードを複合的に扱い、「お買い物ゲーム」で模擬体験を行うことで、子どもたちの反応が良くなりました。第3回では生産者から消費者までの流れを視覚的に理解するワークを実施し、クイズを取り入れて集中力を維持しました。そして第4回では、実際のフェアトレード商品を用いて五感で学び、現地を訪れた学生の体験共有も取り入れました。

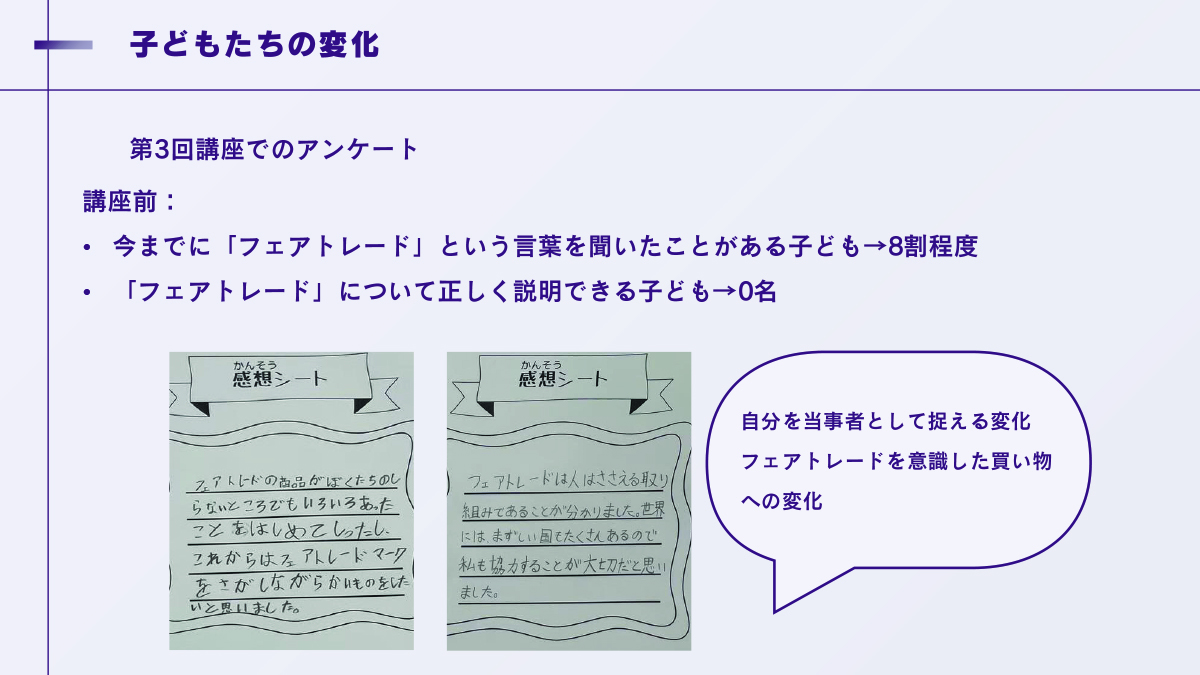

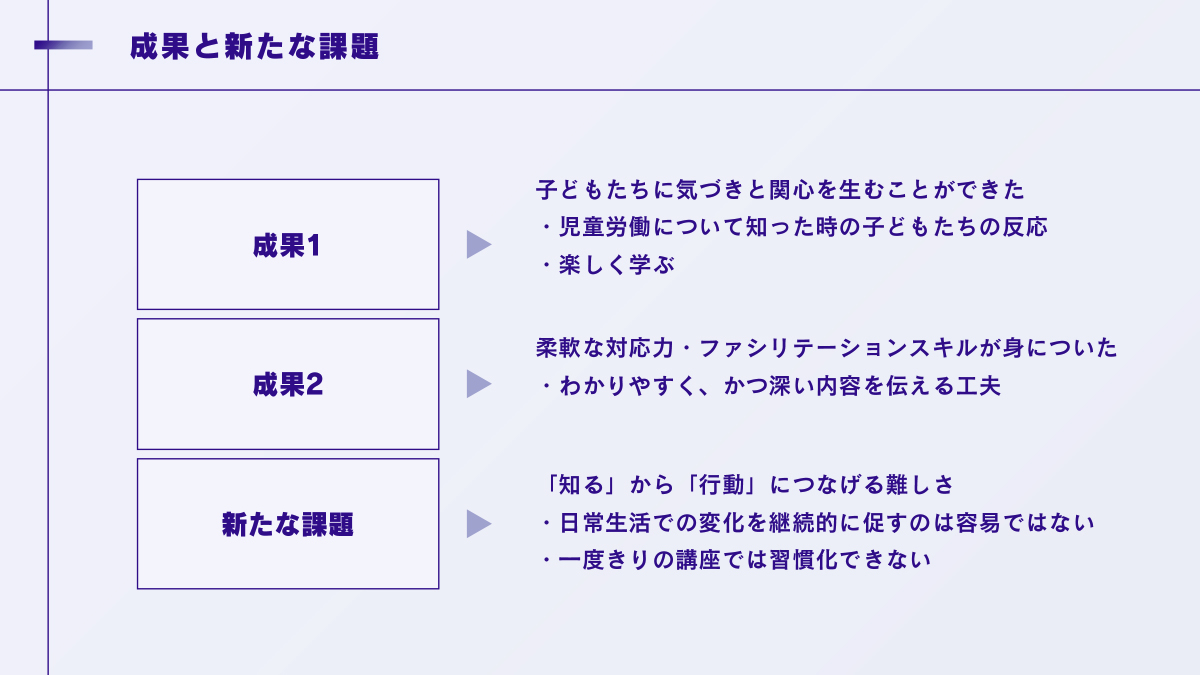

講座開始当初、フェアトレードの意味を説明できる子どもはほとんどいませんでしたが、講座後には「私も協力することが大切だと思いました」というように、自分を当事者として捉え始める変化が見られました。この活動を通じて、子どもたちに気づきと関心を生むことができただけでなく、私自身もファシリテーション能力や柔軟な対応力を身につけることができました。一方で、課題も感じています。一度きりの講座では、行動の変化を継続させるのが難しいことや、委託事業の特性上、毎回基礎から説明する必要がある点です。

この活動は、私の将来のビジョンに大きな影響を与えました。もともとは大学卒業後に就職するつもりでしたが、この経験を通して子どもの権利や国際人権法についてもっと学びたいという思いが強くなりました。今後は進学して学びを深め、地球規模の問題を解決できるグローバルな人材を目指していきたいと考えています。世界が直面する課題解決への道のりは長いですが、ローカルな教育の場からグローバルな課題に対してアクションを起こすことに、誇りと責任をもって取り組んできました。一人ひとりの小さな学びと行動の積み重ねが、公正で持続可能な世界の未来をつくる第一歩になると信じています。

東海学園大学

病院被災状況偵察ドローン・産学医連携PBL~ドローン映像Aiでつくる災害に強いまちづくり~

[ メンバー ]

東翔天さん 川崎勇翔さん 日高颯さん

吉川翔さん 岡登夢さん 岡田奨平さん

私たちは東海学園大学経営学部、通称「ドローンゼミ」のメンバーで、岡登夢、岡田奨平、川崎勇翔、東翔天、日高颯、吉川翔と申します。私たちのゼミでは、卒業後の社会でその活用が広がるドローンビジネスを学習していますが、先の能登半島地震などで病院周辺の被災状況の偵察にドローンの活用が注目されるようになったことを踏まえ、地元病院や企業と連携してその実証実験と訓練に挑戦することで、誰もがずっと安全に暮らせて、災害にも強いまちづくりに貢献しようとプロジェクトに取り組んでいます。

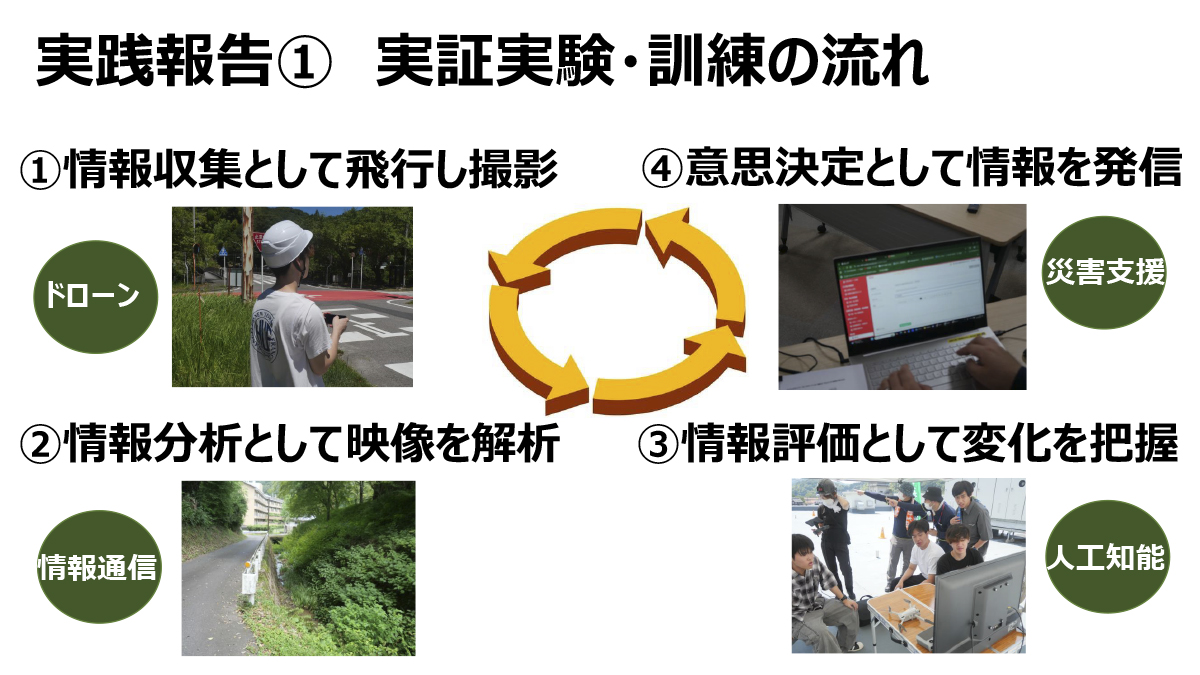

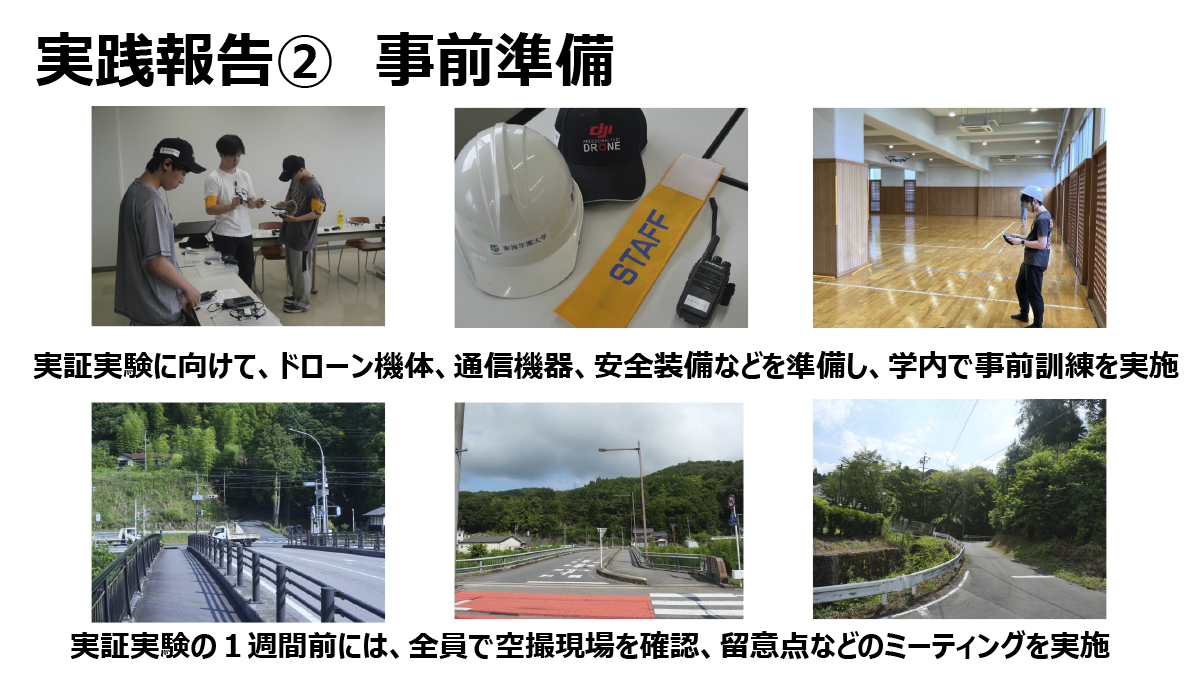

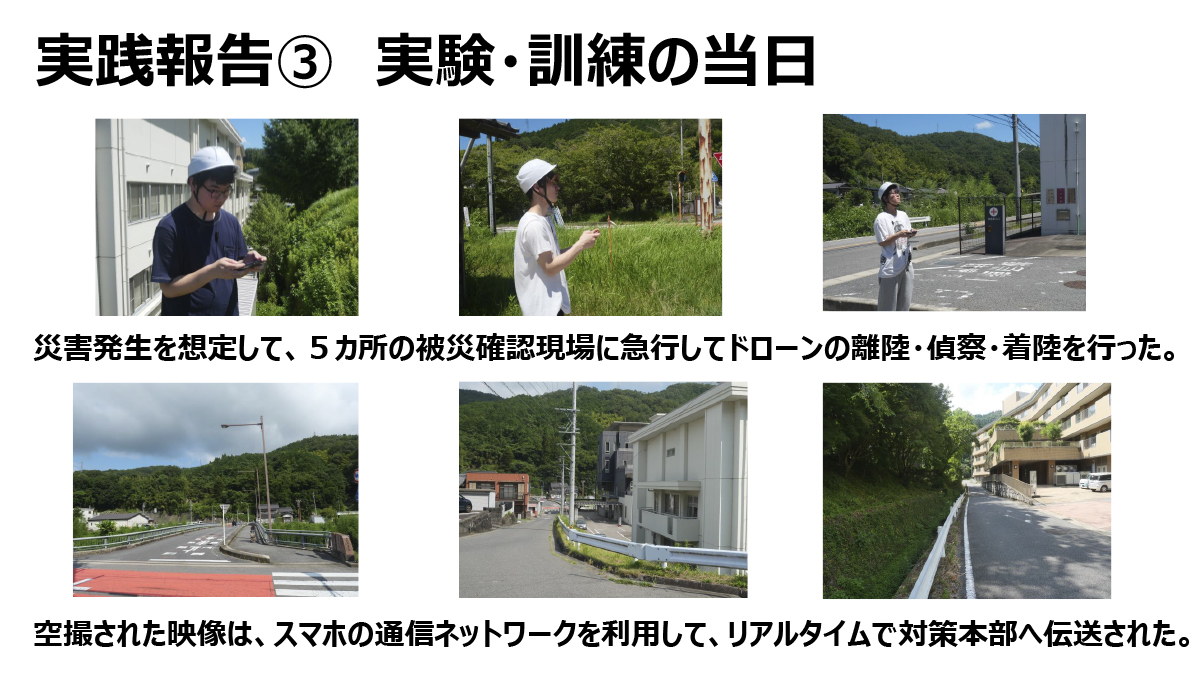

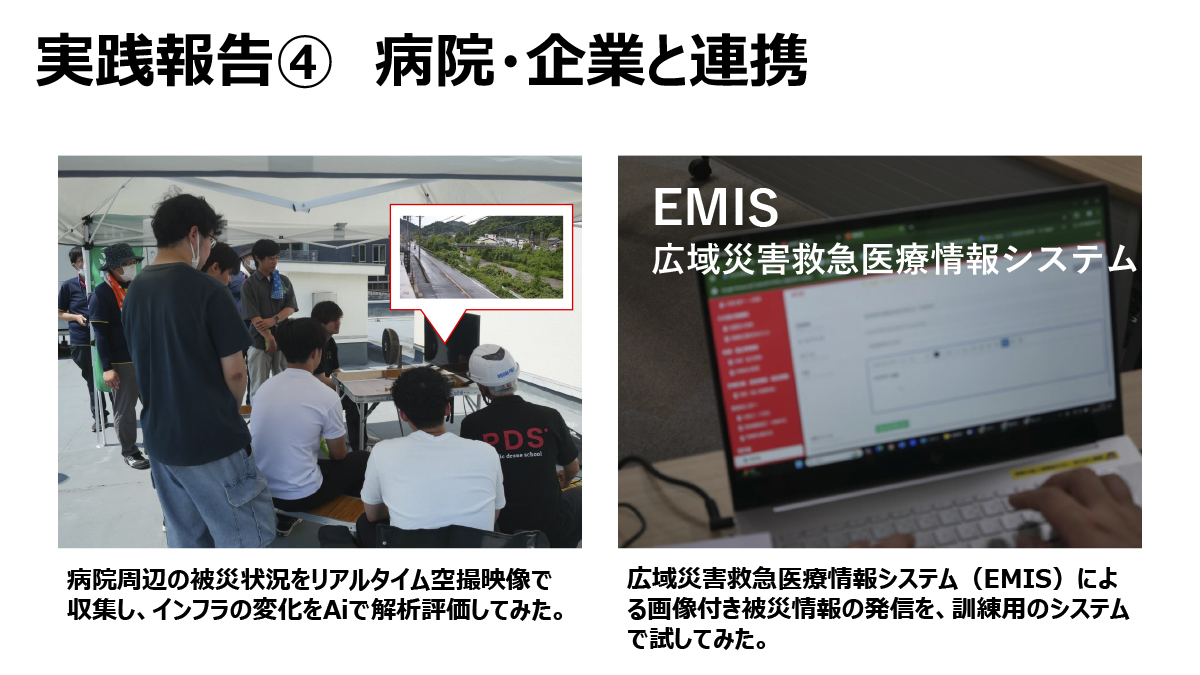

私たちのPBLの目的は、地元の病院・企業と連携して、日頃のゼミで習得したドローン運航技術の活用を、実際の被災訓練によって、その有効性と課題について体験的に検証・学習し、災害に強いまちづくりに貢献することで、具体的にはJA愛知厚生連 足助病院さんとパシフィック・ドローン・スクールさんと連携して、小型トイ・ドローンを使い、災害直後に病院施設やその周辺の被災状況、特に道路や橋などの陸路の危険情報を速やかに把握し、収集した情報をEMIS(広域災害救急医療情報システム)で共有する実証実験を実施しました。実証実験は情報収集としてドローンを飛行させて撮影、情報分析として映像を解析、情報評価として変化を把握、意思決定として情報を発信という4つのステップで行い、事前準備ではドローン機体、通信機器、安全装備などを準備し、学内で事前訓練を実施、実証実験の1週間前には全員で空撮現場を確認し、留意点などのミーティングも行いました。

当日は災害発生を想定して5カ所の被災確認現場に急行してドローンの離陸・偵察・着陸を実施し、空撮された映像はスマホの通信ネットワークを利用してリアルタイムで対策本部へ伝送され、病院周辺の被災状況をリアルタイム空撮映像で収集し、インフラの変化をAIで解析評価することで、広域災害救急医療情報システム(EMIS)による画像付き被災情報の発信を訓練用のシステムで試してみました。成果として実際の病院現場でドローン運航会社と本番さながらの実証実験・訓練ができたことで、この取り組みの有効性と日頃の訓練の実践力が確認できましたが、課題としてはドローン操縦や運航方法で未熟な点があり、さらなる学内での訓練等でレベルアップが必要と感じ、また空撮された被災画像解析へのAIの応用については、ハード、ソフトともに研究途上で今後充実を図る必要があることが分かりました。

本取り組みは中日新聞令和7年7月31日朝刊豊田版で掲載紹介され、私たちにとってとても励みになり、今後も災害に強いまちづくりに貢献できるよう技術向上と実証実験を継続していきたいと考えており、このプロジェクトを通じてドローンが単なる趣味や技術習得の対象ではなく、社会課題解決に貢献できる重要なツールであることを実感し、より一層真剣に取り組むべきだと感じるようになりました。

名古屋大学

留学生が創る名古屋大学模擬国連ー対話による国際問題への挑戦ー

[ メンバー ]

岡田英美里さん ルイシア エデリンさん

ファム ダオ フォン ウェンさん

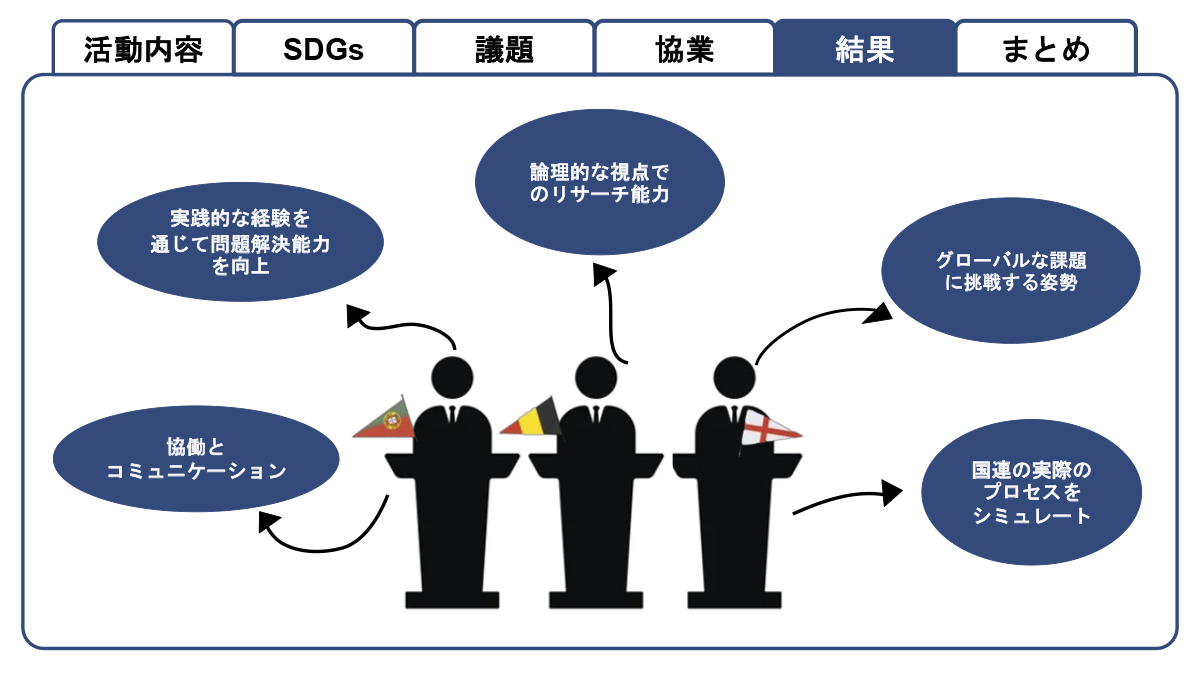

名古屋大学の学生団体が主催する「名古屋大学模擬国連」は、留学生と日本人学生を含む25名のメンバーによって2021年に設立されました。設立のきっかけは、先輩たちが海外の高校で模擬国連を経験し、大学でも活動を続けたいと考えたことでした。現在、この団体は4年間にわたり模擬国連の企画と運営を主導しています。

模擬国連とは、参加者が各国の外交官となり、実際の国連を模した会議で国際問題について議論する活動です。参加者は事前に担当国や国際情勢を調査し、自国の政策や立場を表明します。スピーチや交渉を通じて他の参加者と協力し、国際問題の解決を目指します。このイベントは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」に基づき開催されています。参加者は、自国の政策を効果的に伝える力、他国と協力関係を築く力、そして問題解決に向けて主体的に行動する力を養うことができます。

名古屋大学模擬国連は、留学生が中心となって運営されていることが大きな特徴です。このため、日本語と英語の両方に対応する必要があり、運営上の困難も伴いますが、大学の国際系教授の支援を得ながら活動を進めています。この取り組みにより、参加者は単なる語学力向上にとどまらず、多様な文化や価値観を持つ仲間と協力し、より現実に近い国際的な議論の場を体験できます。今年の会議には、高校生から大学生まで83名が参加しました。会議は4つの委員会に分かれており、それぞれ異なる議題を扱いました。

・Beginner(初級): 常識への挑戦:「見えない職場」における女性の無償労働(SDGs目標5関連)

・Intermediate(中級): 難民移住ルートでの人身売買問題(SDGs目標10と16関連)

・Advanced(上級): 国家による情報通信技術の悪用(SDGs目標9と16関連)

・日本語委員会: ガザ地域における食料安全保障(SDGs目標2関連)

開会式では、国連食糧農業機関(FAO)の専門官である田口真樹子氏からビデオメッセージが寄せられ、FAO本部での実情や国際的な取り組みが紹介されました。さらに、日本語委員会で採択された決議案は、田口氏を通じてFAOの会議で報告される予定です。

この活動を通じて、運営チームは国連のプロセスを学んだだけでなく、実践的な経験を通じて問題解決能力や協働・コミュニケーション能力などを身につけました。団体は今後も、参加者の国際政治への関心を高め、より良い世界を追求する意識や、世界で活躍できる自信を育むきっかけを提供していくことを目指しています。

名古屋学院大学

PanPastaMesica?で多くの人を幸せに~能登半島復興に向けた商品開発~

[ メンバー ]

佐藤成冴さん 棚橋直紀さん

矢野礼基さん 清水都羽さん

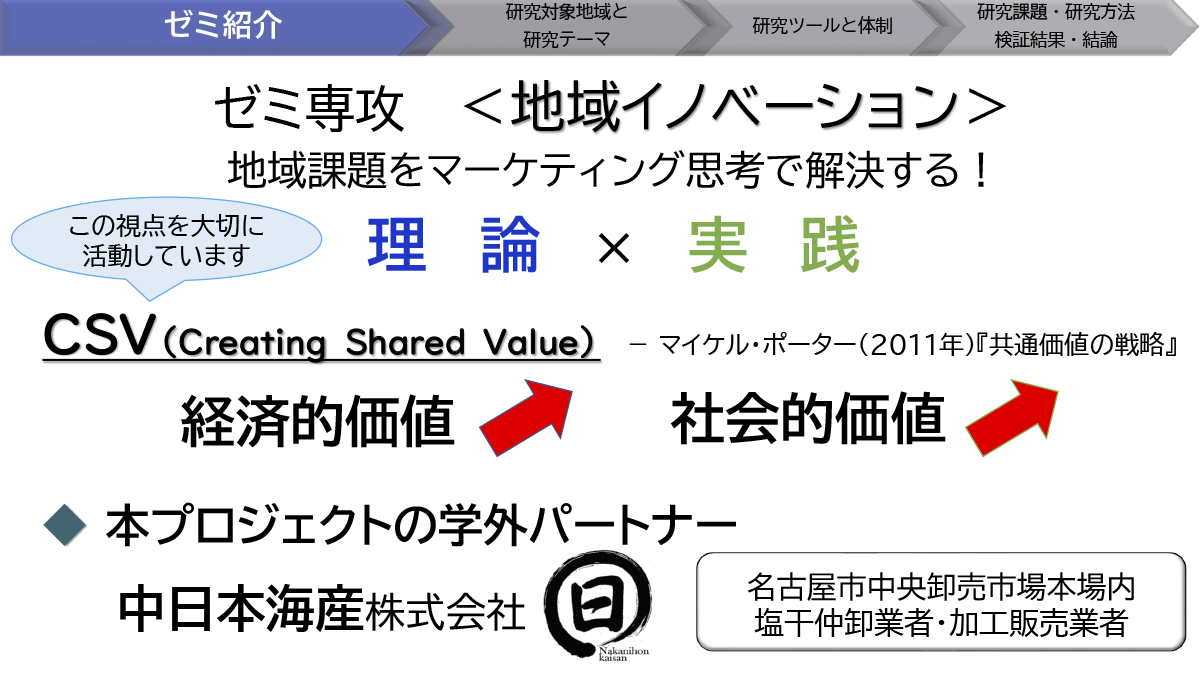

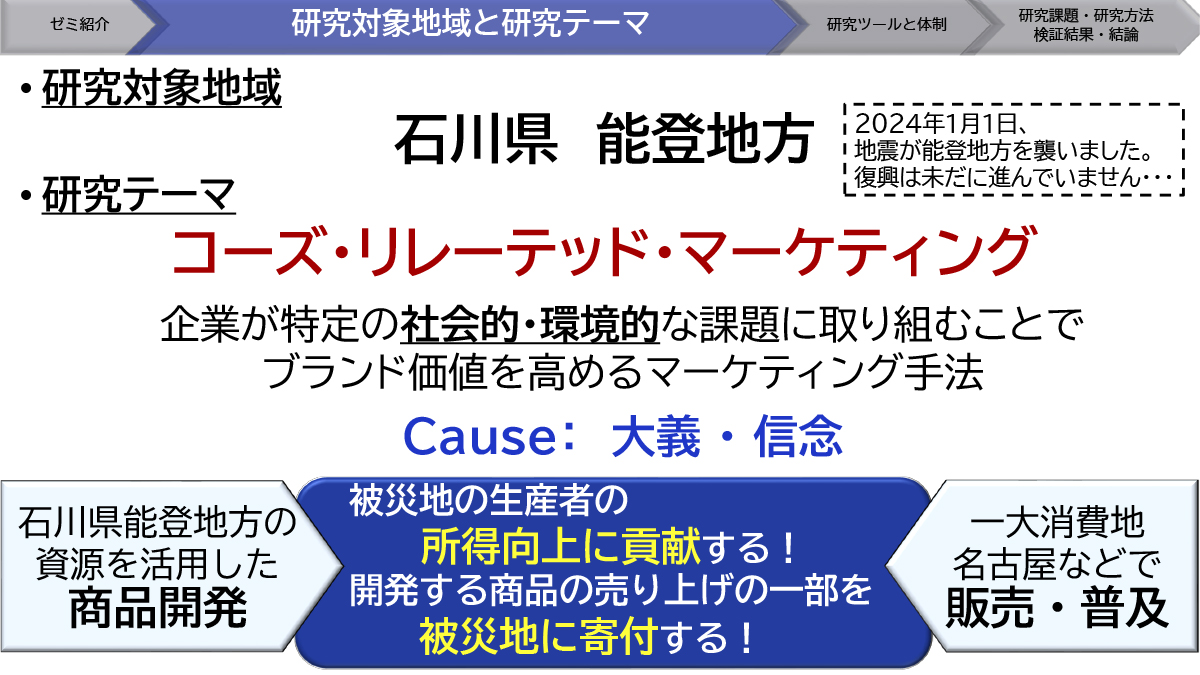

名古屋学院大学の杉浦ゼミナールは、地域イノベーションをテーマに掲げ、経済的価値と社会的価値を両立させるCSV(Creating Shared Value)の考え方に基づいた活動を展開しています。この活動の一環として、2024年1月1日に発生した能登半島地震からの復興を支援するために、コーズ・リレーテッド・マーケティングの手法を用いて能登の食材を使った商品を開発し、その売り上げの一部を被災地に寄付するプロジェクトが誕生しました。

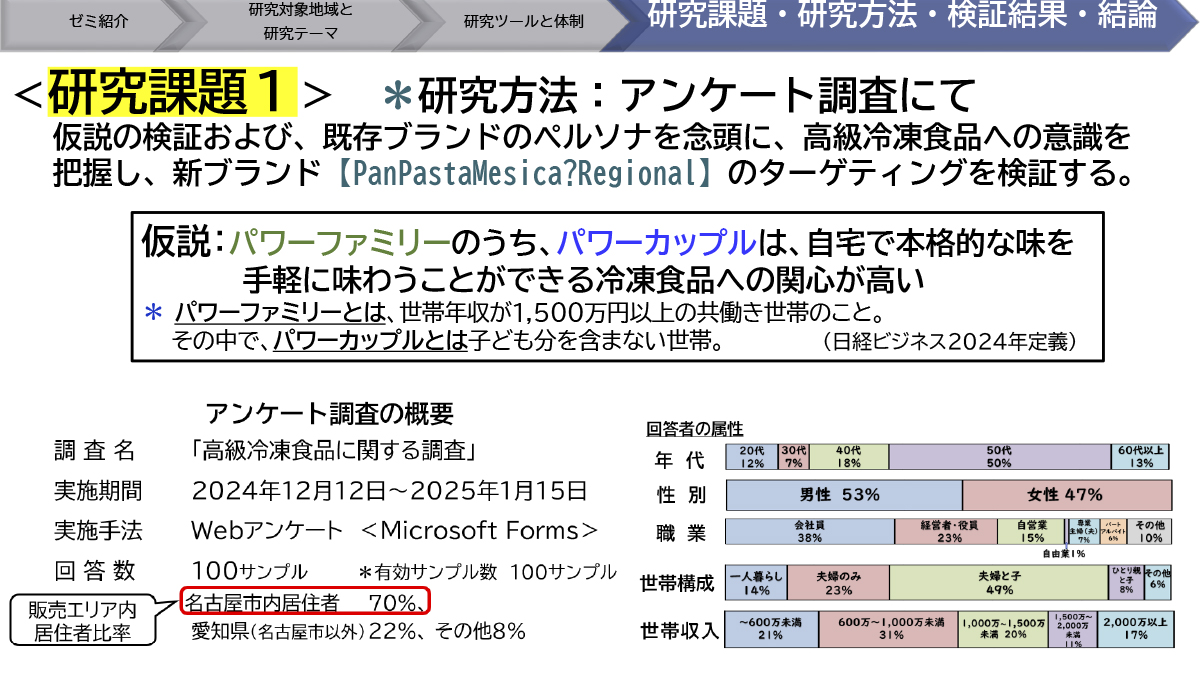

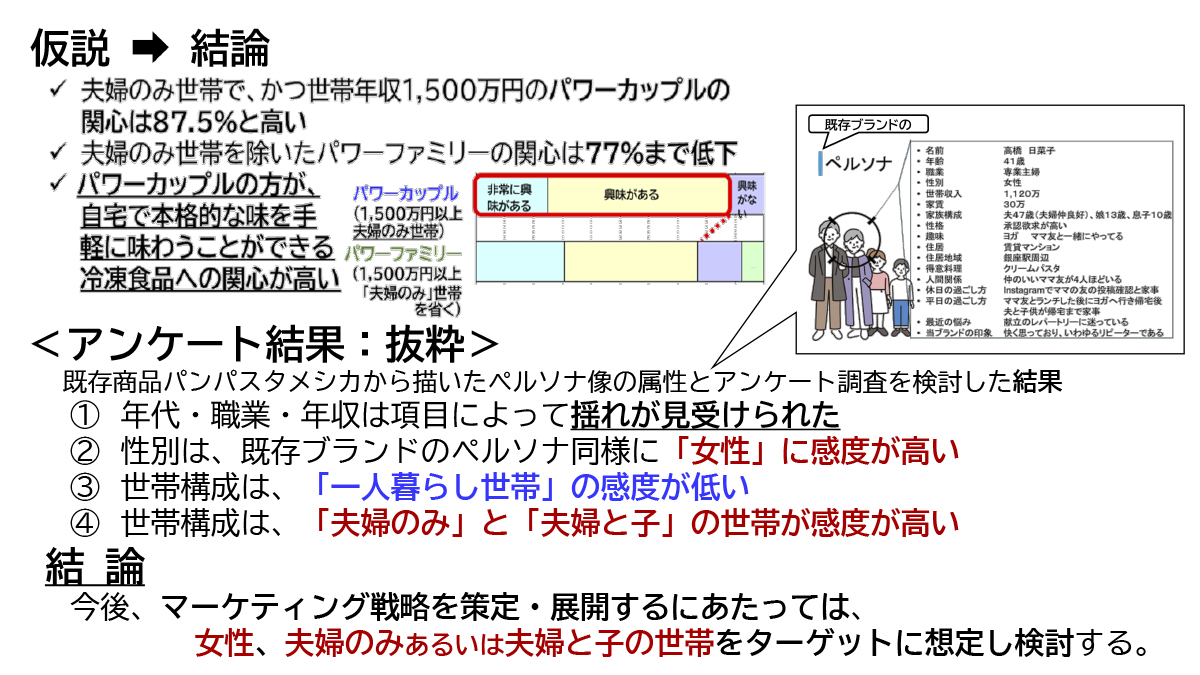

名古屋市中央卸売市場の仲卸業者である中日本海産株式会社と連携し、同社の高級冷凍食品ブランド「PanPastaMesica?」に地域性を特徴とする新ブランド「PanPastaMesica?Regional」を立ち上げ、その第一弾として商品開発を進めました。プロジェクトはゼミ生17人が、ディレクション、商品開発部、営業部、広報部の4部署に分かれて運営しています。 本プロジェクトの1つ目の研究課題は、Webアンケートを通じて新ブランドのターゲット層を検証することでした。2024年12月12日から2025年1月15日にかけて実施したアンケートの結果、既存ブランドと同様に女性、そして「夫婦のみ」または「夫婦と子」の世帯が高い関心を持っていることが分かり、この層をターゲットにマーケティング戦略を策定しました。

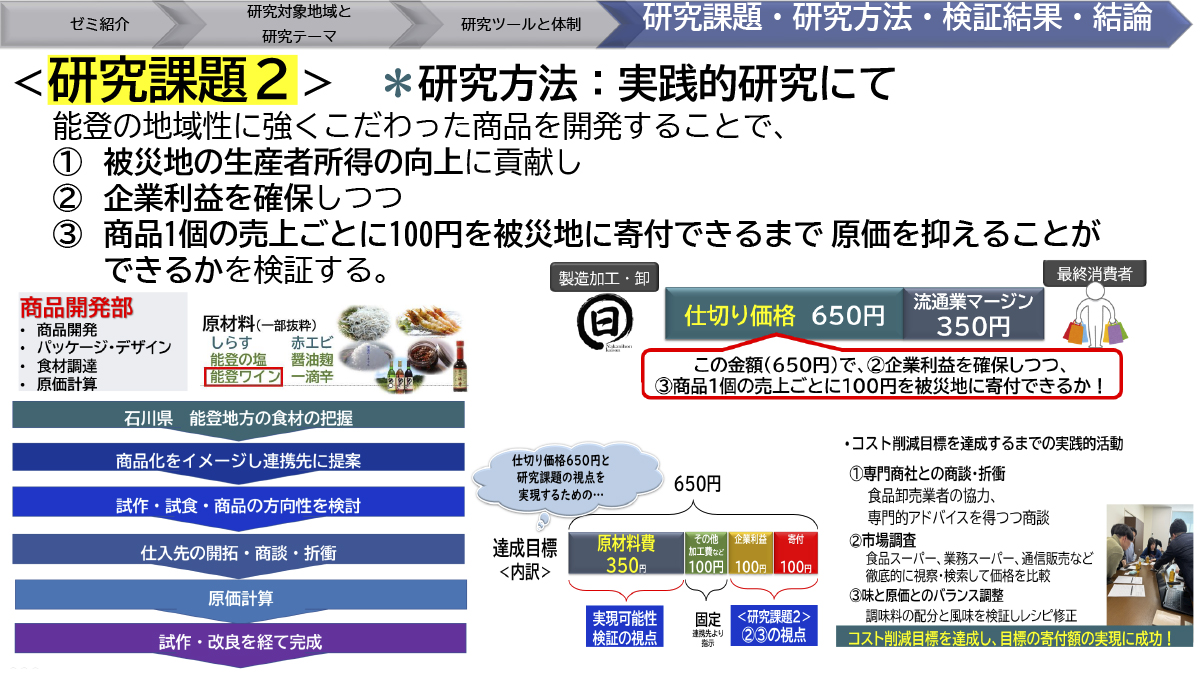

2つ目の研究課題は、能登の食材を使って、被災地の生産者の所得向上に貢献しつつ、商品1個の売り上げごとに100円を寄付できるよう、原価をコントロールできるかを実践的に検証することでした。商品開発部は、能登ワイン、剣崎なんばを使用した一滴辛、能登の塩、しょうゆ麹といった能登の食材を厳選し、連携先との試食や改良を重ねて、PanPastaMesica?Regionalシリーズ第1弾「能登アラビアータちりめん」を完成させました。この商品は愛知県産のしらすと能登の調味料をふんだんに使った深みのある旨味と辛さが特徴で、パン、パスタ、ご飯(メシ)にも合うように仕上げています。

価格設定では、販売価格1,000円(税込)、製造個数3,000個という目標を立てました。流通させるため仕切り価格を650円に設定し、このうち企業利益100円と寄付金100円を確保しつつ、食材にかかる原材料費を350円に抑える必要がありました。専門商社との交渉や市場調査、レシピの修正を繰り返した結果、原材料費を目標額まで削減することに成功しました。これにより、品質を保ちつつ、設定した価格で被災地への寄付が可能であることを実証しました。

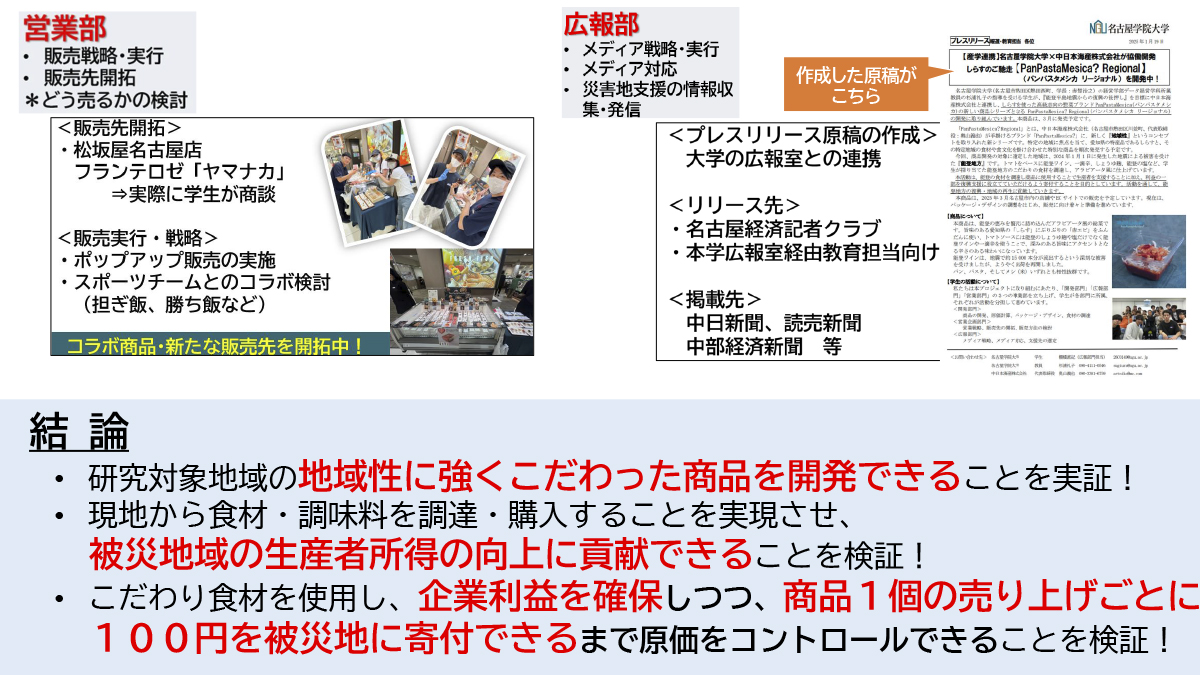

完成した商品は、営業部の学生が松坂屋名古屋店やフランテ「ヤマナカ」などと直接交渉し、松坂屋での販売が実現しました。今後は東京でのポップアップ販売やスポーツチームとのコラボレーションも計画しています。広報部は、プレスリリース原稿を作成し中日新聞や読売新聞などに掲載されました。

販売目標は3,000個、目標寄付金額は300,000円で、寄付先は地震で被害を受けた漁業関係者を支援するため、石川県漁業協同組合に決定しました。この活動はSDGsの5つの目標にも合致しており、被災地から離れた地域からでも、被災地支援ができることを証明しています。今後も、CSVの視点を大切に、多くの人々を幸せにするための活動を継続していく予定です。

名古屋市立大学

データから見える名古屋市の現状と展望

[ メンバー ]

伊藤ゆきなさん 高尾昂宗さん 坂崎一朗さん

私たちは名古屋市立大学データサイエンス学部の一期生として、データ分析を通じた社会課題解決に取り組んでいます。本学部は2023年に東海地方初のデータサイエンス学部として新設され、ITやビジネス、医療など多様な分野で活躍するデータドリブン人材の養成を目標としています。

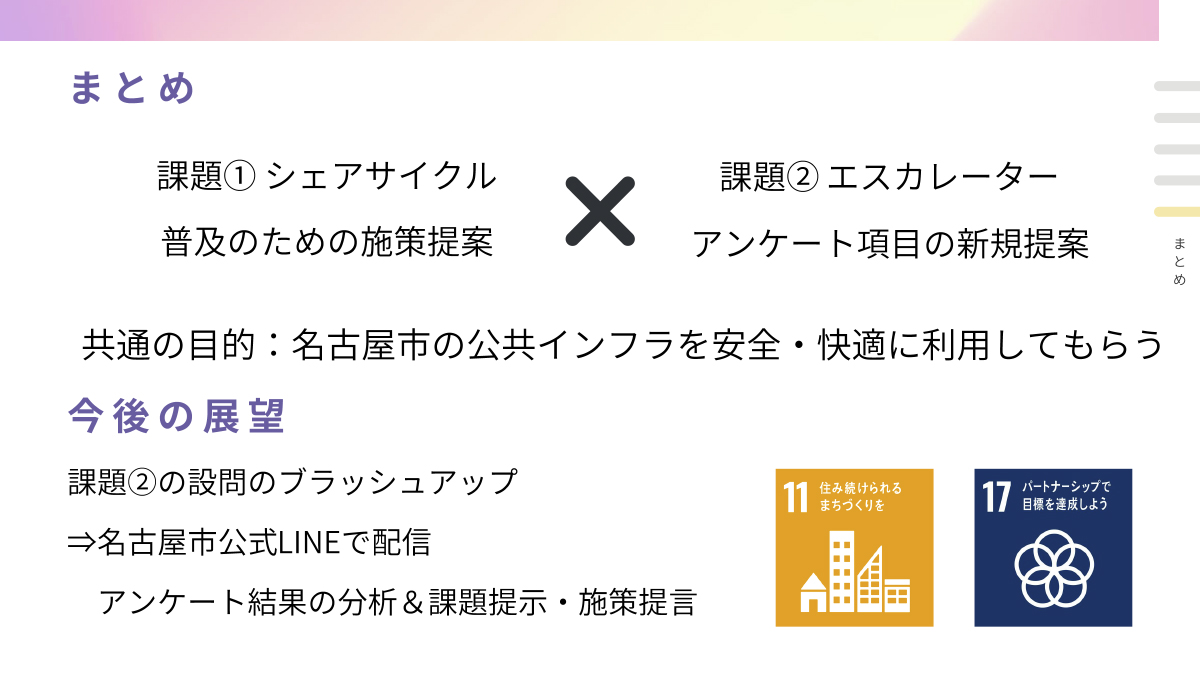

PBL(Project-Based Learning)は2年次から3年後期まで段階的に実施しており、3年次以降は産業界や公共団体から提供されるデータを用いて実践的な課題解決に取り組んでいます。今回の活動では、SDGs目標11番「住み続けられる街づくり」と17番「パートナーシップで目標を達成しよう」の達成を目指し、名古屋市との連携による2つの課題に取り組みました。

前半課題では、複数の名古屋市公式LINEアンケートデータを分析しました。そのうちシェアサイクル普及に関する分析結果として、回答者が40代・50代に偏るサンプリングバイアスが確認され、自転車の利用目的は「買い物」が最多、次に「通勤通学」「通院」の順でした。また、全体の7割がシェアサイクルを認知しているものの利用経験がなく、年齢層が高いほど認知度・利用経験が低い傾向が見られました。この結果を受け、中高年層へのアナログ広報、スーパーとの連携による利用促進策を提案しています。

後半課題では、エスカレーター条例に関するアンケート設計を担当し、既存の設問におけるサンプリングバイアスと質問バイアスの問題点を特定しました。改善策として、バイアスを軽減する質問設計、認知・姿勢・行動による属性分類、多変量解析を用いた行動特性分析を提案し、設問のブラッシュアップから名古屋市公式LINEでの実際の配信、詳細分析の実施までの展開を計画しています。

今後も名古屋市の公共インフラをより安全で快適に利用していただけるよう、データ分析を通じた社会課題解決に継続的に取り組んでまいります。

藤田医科大学

すべての人が救命される未来のために〜藤田PUSHの挑戦〜

[ メンバー ]

戸﨑翔太さん 福來愛理奈さん

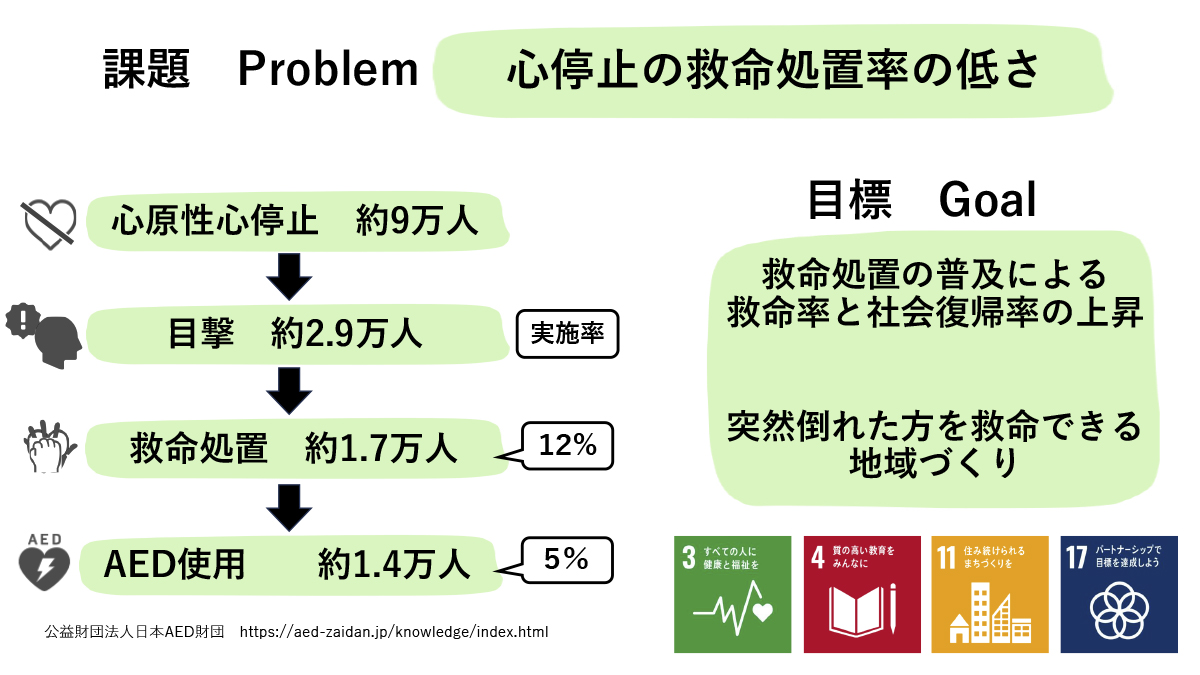

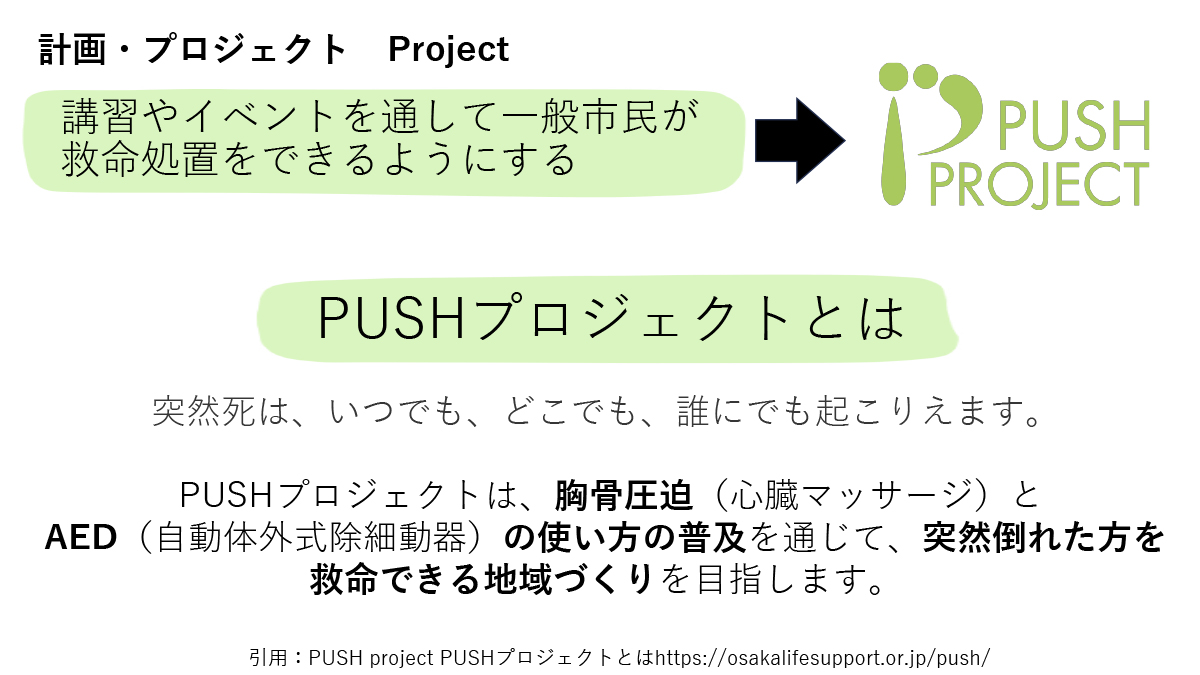

藤田医科大学の学生団体「藤田 PUSH」の戸崎翔太と申します。私たちの団体は、年間約9.1万人が心臓突然死で亡くなっている日本の現状に対し、救命処置の普及活動を通じて救命率の向上を目指しています。心原性心停止が発生した際に実際に救命処置が行われるのはわずか12%であり、AEDの使用率はさらに低い5%に留まっているのが現状です。私たちは、この実施率の低さを大きな課題だと捉え、解決に取り組んでいます。

私たちの活動は、「救命処置の普及による救命率と社会復帰率の上昇」と「突然倒れた方を救命できる地域づくり」という二つの目標を掲げています。私たちは全員がPUSH認定インストラクター資格を持っており、このプロジェクトに基づいた活動を学生が中心となって主体的に行っています。

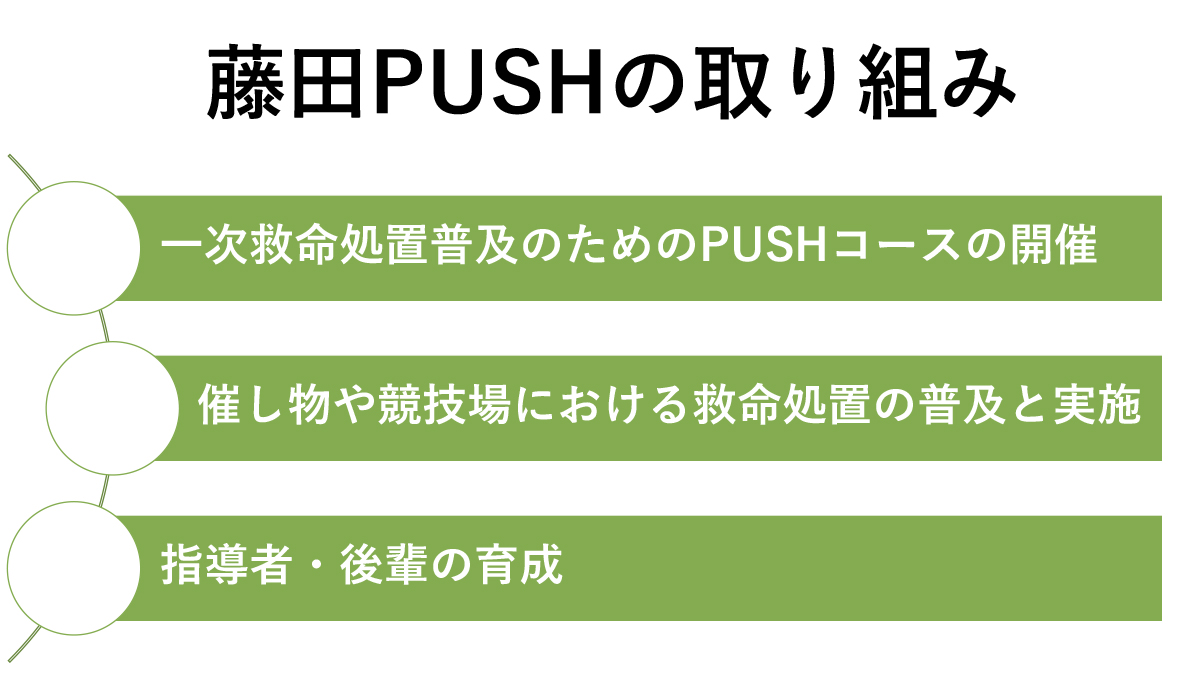

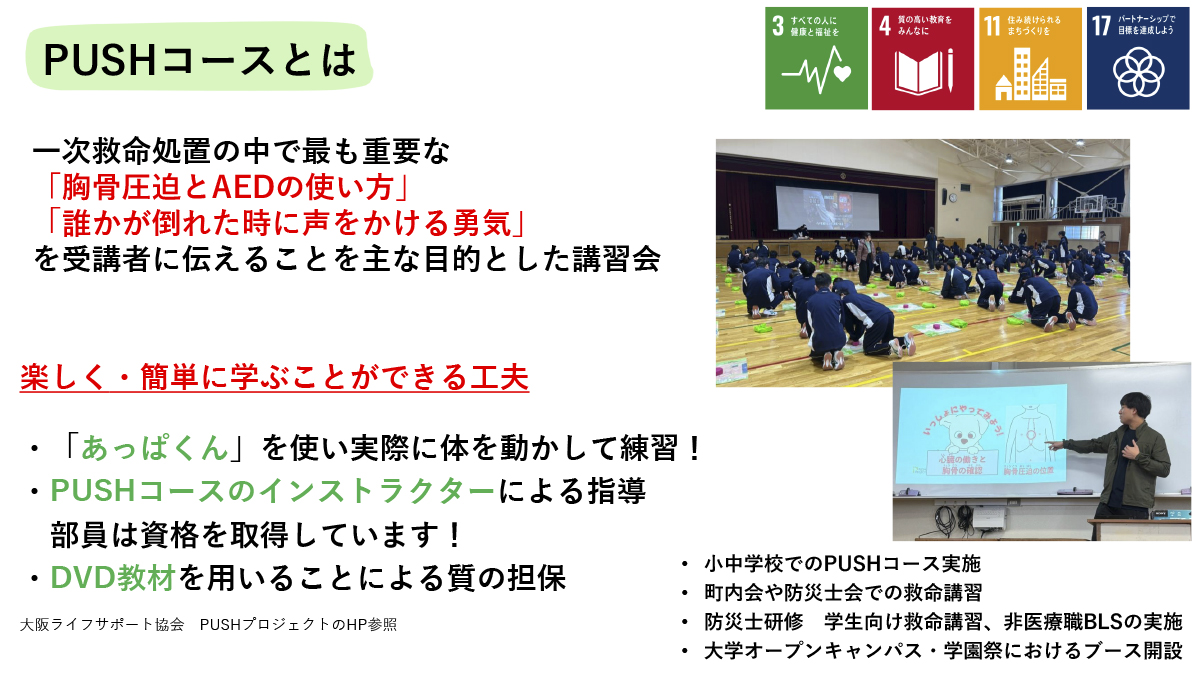

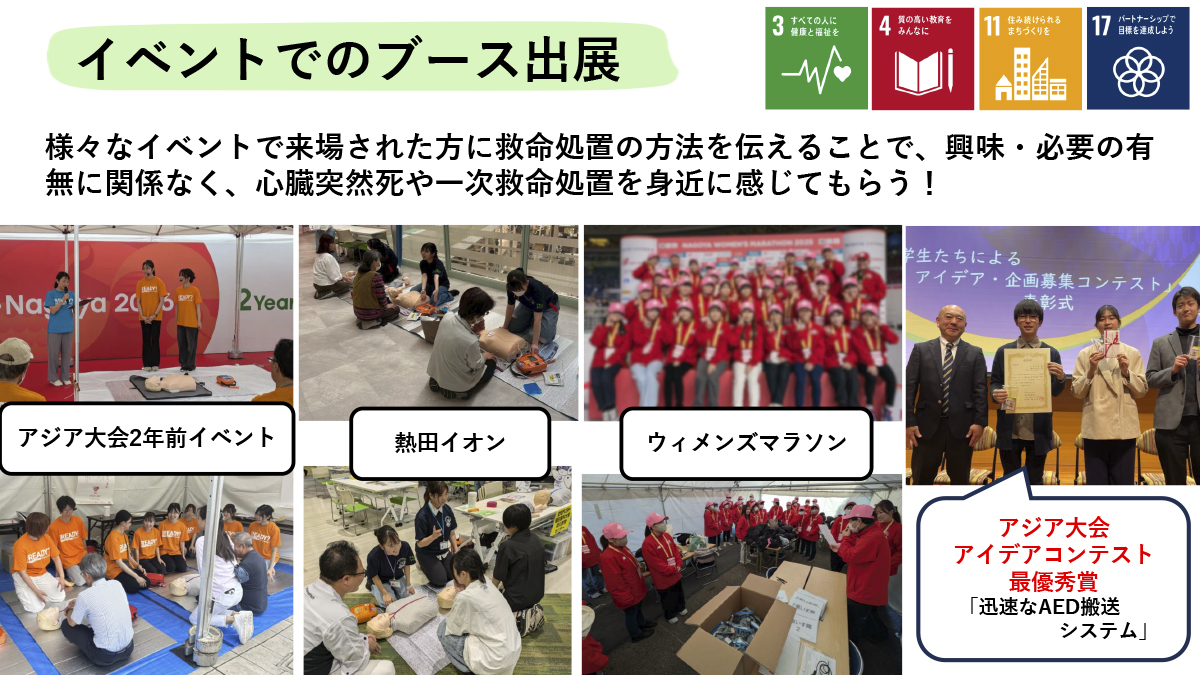

活動の中心は、PUSHコースの開催です。このコースは、一次救命処置の中でも特に重要な「胸骨圧迫とAEDの使い方」を伝えることを目的としています。受講者が楽しく簡単に学べるよう、「あっぱくん」という練習器具を使用し、実際に体を動かして練習できる工夫をしています。講習は小中学校、町内会、大学のオープンキャンパスなど様々な場所で短時間に行うことで、より多くの人に普及を図っています。また、興味がなかったり、講習を受ける機会がなかったりした方々にも救命処置に触れてもらえるよう、様々なイベントにブースを出展しています。

さらに、スタジアムでの心臓突然死ゼロを目指す「RED SEAT」という取り組みにも参加しています。2024年2月には、この活動を応用した「迅速なAED搬送システム」のアイデアが、愛知学長懇話会主催のアジア大会アイデアコンテストで最優秀賞を受賞しました。これをきっかけに、2025年9月から11月にかけてのアジア大会関連イベントで、他大学と協力してブース出展を実施することになりました。

2022年から現在までの活動実績として、PUSHコースは累計100回以上開催し、イベントブース出展は24日実施しました。インストラクターの数も着実に増え、2025年8月16日時点で認定インストラクター14人、プレインストラクター34人を含む総勢50人以上に成長しました。

今後は、「活動の活性化」「スキルアップ」「後輩育成」の3つを通じて、さらなる社会貢献を目指しています。私たちは、これまでの活動で救命処置の普及が、依頼された限られた方だけでなく、興味がなかったり機会がなかったりした方々にも広がったことを実感しています。今後も「一人でも多くの人が救われる社会」と「すべての人が救命される未来」を目指し、努力を続けていきたいと考えています。